Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pentas teater The Jongos dimainkan oleh para seniman teater senior di Yogyakarta yang berkarya sejak 1970-an.

Mementaskan lakon yang tajam mengkritik situasi negeri yang dikuasai oleh oligarki lewat tokoh jongos.

Lakon The Jongos dipilih untuk memperlihatkan mental jongos yang belakangan menggejala dalam kehidupan bangsa.

“Ke mana ku kan pergi/Tempat bernaung diri/Berkorban apa saja/Demi untuk yang kucinta/Siksa dan derita/Telah kuterima/ api aku tak bahagia/ aduh-aduh-duh-duh….”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Begitulah sepenggal lagu dangdut berjudul “Kau Pergi tanpa Pesan” yang dipopulerkan penyanyi Ellya Khadam pada 1967 itu. Lagu ini dinyanyikan dengan sumbang oleh aktor Eko Winardi yang berperan sebagai seorang jongos. Ia ingin menggambarkan kehidupannya sebagai pesuruh yang harus siap diperintah melakukan ini-itu kapan saja, bahkan sampai dimarahi dan tak boleh tersinggung, apalagi marah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Padahal, saat muda dulu, Koto adalah seorang aktivis yang dicap berhaluan kiri. Ia kerap berdemonstrasi melawan penguasa dengan heroik. Nyatanya kini dia memilih menikmati hidup sebagai jongos. Bahkan ia adalah jongos seorang hakim yang mempermainkan hukum. Salah satu putusan hakim ini adalah meloloskan bocah ingusan menjadi mahapatih kerajaan.

“Menjadi aktivis itu ada waktunya, Bro,” ujar Koto. Dia menjelaskan, saat muda seseorang harus berhaluan kiri. Hal itu seksi dan menunjukkan hati nurani. “Tapi, kalau sampai tuwek kiri terus, itu kentir, gila, sableng, dan disorientasi,” ucap Koto saat temannya sesama jongos, Busril (diperankan Novi Budianto), menyinggung inkonsistensinya.

Bagi Busril, jongos haruslah hidup setara dan egaliter. Penindasan harus dilawan. Koto pun mengingatkan perihal pesan leluhur. “Sejongos-jongosnya jongos yang radikal masih kalah sama jongos yang selalu mau ditindas,” kata Koto dengan yakin.

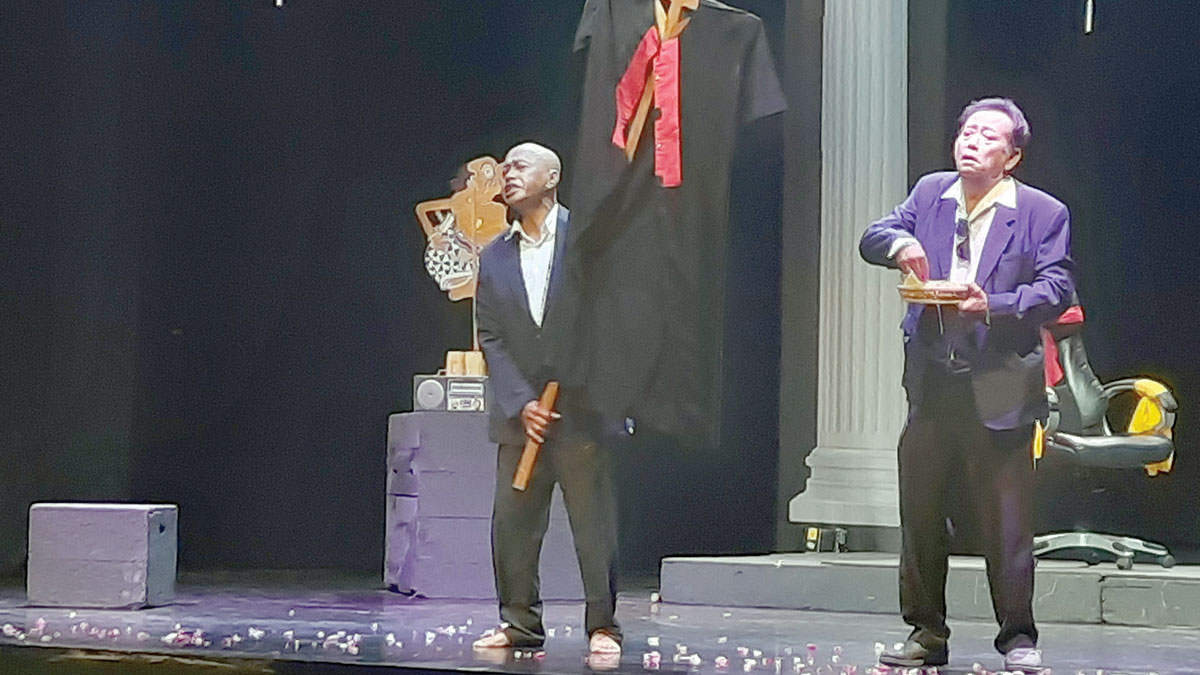

“Ooo… pantes sekarang banyak mantan aktivis yang antre minta direkrut menjadi komisaris,” tutur Busril. Koto tak membantah anggapan itu. Bahkan, kalau karier ingin melejit, mantan aktivis mesti memulainya sebagai relawan. Setelah itu, mereka melesat menjadi wakil menteri, komisaris, anggota tim ahli bupati, dan lainnya. Percakapan tajam ini diiringi derai tawa keduanya. Meski bekerja sebagai jongos, mereka tampil necis. Mereka sama-sama memakai jas tanpa dasi. Koto berpeci hitam. Busril selalu mengaitkan kacamata hitam di sela kancing bajunya. Ada anak wayang Togog dan Bilung dipajang di panggung yang menggambarkan keduanya.

Percakapan kedua jongos ini mewarnai pentas pertunjukan Dapoer Teater di auditorium Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Sabtu malam, 10 Agustus 2024. Lakon The Jongos berdurasi sekitar 60 menit ini mengisahkan keluarga yang mengendalikan oligarki. Caranya adalah melemahkan hukum sehingga demokrasi porak-poranda. Sebuah pentas yang sangat tajam menyindir situasi negeri kekinian. Pentas ini ditampilkan lengkap dengan aneka anekdot dan diksi-diksi hadiah serta alat tukar politik yang sedang dibincangkan.

Kembali ke panggung, Busril yang sudah 40 tahun menggeluti karier sebagai jongos menjalani hidup seperti sekadar tombol on dan off. Tak mengherankan jiwa perlawanannya tumbuh. Tapi Koto mewanti-wanti Busril agar tidak melakukan revolusi perjongosan. Menurut dia, menjadi jongos adalah sebuah usaha untuk meraih kemuliaan hidup.

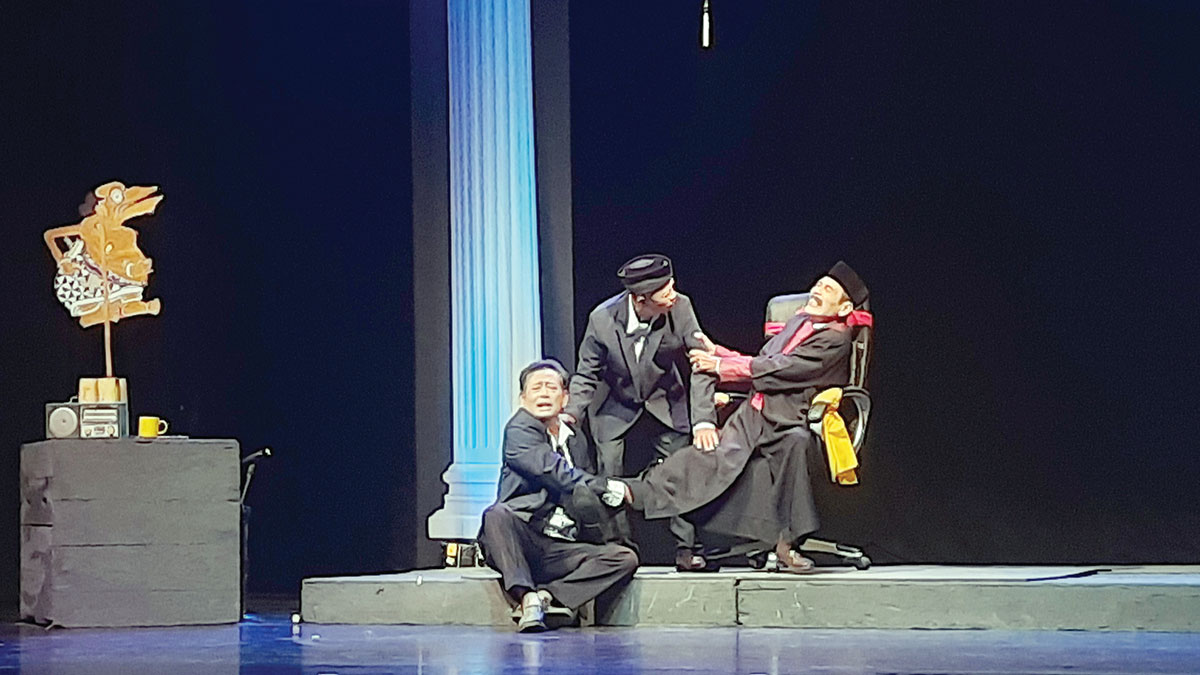

Pertunjukan teater The Jongos di auditorium ISI Yogyakarta, 10 Agustus 2024/TEMPO/Pito Agustin Rudiana.

Musik pun mengentak. Tuan Hakim (Joko Kamto) masuk dengan linglung. Ia berjalan memutari panggung dengan toga yang hampir menyentuh lantai. Koto dan Busril mengikutinya dari belakang. Apa pun gerakan tangan dan kaki Tuan Hakim, Koto dan Busril mengikuti. Tak terkecuali saat Tuan Hakim meneriakkan beberapa patah kata berulang-ulang. Koto dan Busril menirukannya seperti mantra. “Palu patah! Timbangan berat sebelah! Palu patah! Timbangan berat sebelah!”

Keduanya dengan sangat setia melayani, menghibur, dan mengambil hati majikannya yang tengah resah dan tak nyenyak tidur, bahkan kehilangan gairah hidup. “Beberapa hari ini hatiku sulit bergembira. Jam tidurku dirampas kecemasan. Gairah makan dan bercinta turun sampai titik nadir,” demikian keluhan Tuan Hakim sembari duduk di kursi hitam empuk yang dihiasi pita merah dan kuning.

Namun daya semangat Tuan Hakim kembali melonjak ketika segepok uang asing dan sepotong kunci mobil diserahkan. Kemudian ia kedatangan tamu utusan Ki Lurah, Profesor Prasjitno (Isti Nugroho), yang berterima kasih atas hasil kerjanya. Meski girang dengan berbagai hadiah, Tuan Hakim tampak ragu dan resah karena sudah dicap buruk oleh masyarakat. Tapi sang utusan membesarkan hatinya.

“Dalam pertarungan merebut kekuasaan itu tak perlu martabat. Biar itu diurus pakar etika dan moral. Tuan Hakim harus belajar mengikis rasa malu. Jadi raja tega, muka tembok, dan punya langkah seribu,” ujar Profesor Prasjitno. Tapi Tuan Hakim malah makin resah. Rasa berdosanya makin membebani kepalanya.

Kepanikannya makin nyata ketika alarm tanda bahaya berdengung kencang. Dia berlari masuk ke samping panggung. Lampu merah dan biru bergantian menyorot panggung berlatar hitam itu. Massa merangsek ke gedung megah pengadilan. Tuan Hakim kelimpungan menutup pintu dan jendela. Berkas-berkas putusan dirobek. Potongan-potongan kertasnya dihamburkan ke lantai. Ia panik dan berusaha mengajak massa bernegosiasi. Musik pun berdentum-dentum. Negosiasi buntu. Massa merangsek. Tuan Hakim menarik pelatuk pistolnya. Dor-dor-dor!

Pemimpin Dapoer Seni Djogja, Toto Raharjo, menjadi penata musik. Sementara itu, Indra Tranggono menulis naskahnya. Terminologi “jongos” itu muncul pada era kolonial untuk menyebut pekerja laki-laki yang menjadi pesuruh. Mereka muncul di rumah-rumah tuan kolonial dengan baju putih, celana hitam, dan kadang berpeci.

“Jongos enggak ada masalah secara pekerjaan. Tapi secara struktural mereka bermasalah karena melahirkan mental jongos atau jongosisme,” kata Indra Tranggono kepada Tempo menjelang pertunjukan. Mental jongos itu yang belakangan menggejala dalam kehidupan bangsa ini. Orang-orang yang selama ini menjadi agen perubahan bisa dikooptasi oleh kepentingan kekuasaan. “Bahkan mereka sekadar menjadi pemberi stempel,” tutur Indra.

Para aktor yang terlibat boleh dibilang aktor-aktor dan aktivis gaek Yogyakarta. Joko Kamto dan Novi Budianto misalnya. Mereka berteater sejak 1970-an bersama kelompok Teater Dipo, Teater Dinasti, Teater Gandrik, Komunitas Pak Kanjeng, dan Teater Perdikan. Adapun Eko Winardi bermain teater mulai 1980-an di kelompok Teater Dinasti, Sanggarbambu, dan Teater Perdikan. Sementara itu, Isti Nugroho yang menjadi sutradara dikenal sebagai aktivis di era Orde Baru.

Pementasan yang digarap atas kerja sama Dapoer Seni Djogja, Yayasan Budaya Guntur 49 Jakarta, Fakultas Seni Pertunjukan Jurusan Teater ISI Yogyakarta, Sekolah Anak Alam, dan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah reuni orang-orang lama teater Yogyakarta yang merasa “gatal” saat melihat situasi perpolitikan mutakhir. Mereka turun kembali menyajikan naskah kritis, meskipun dengan format pemanggungan yang tidak baru.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Jongos dari Aktor-aktor Lama Yogyakarta"