Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

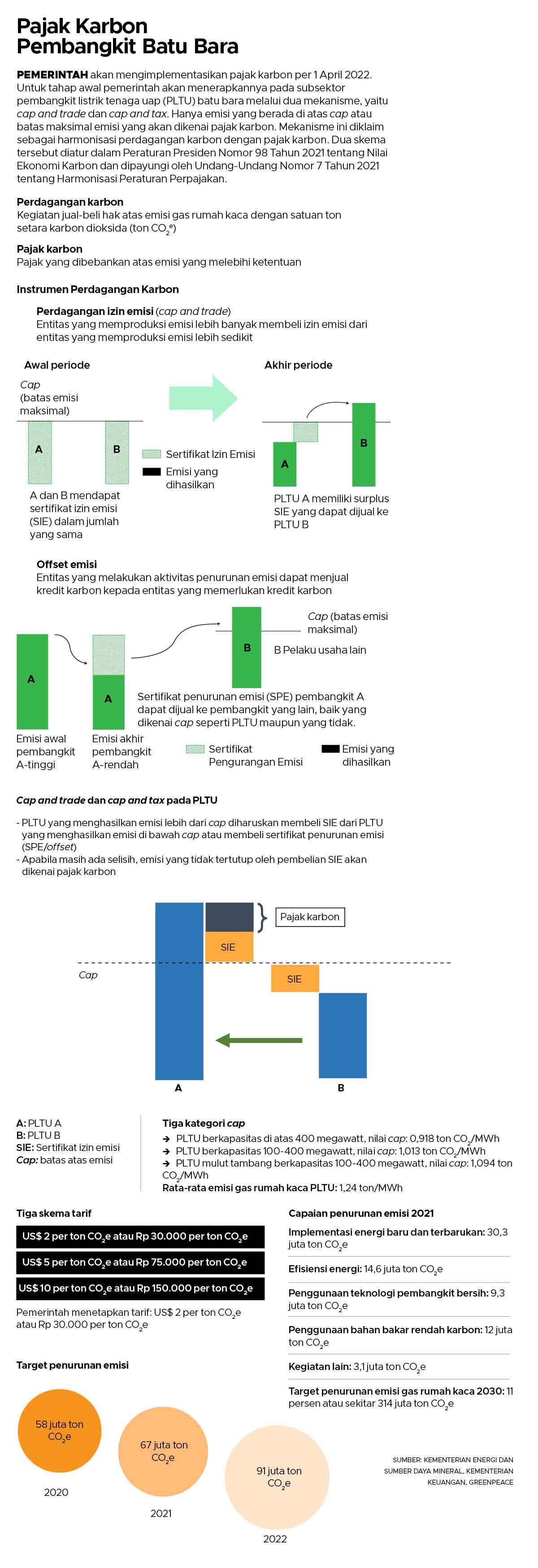

Pemerintah menerapkan perdagangan karbon dan pajak karbon untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap batu bara per 1 April 2022.

Tiga kategori batas atas emisi atau cap untuk PLTU yang ditetapkan pemerintah dinilai terlalu tinggi..

Harga karbon juga terlalu rendah, bahkan di bawah skema pembayaran berbasis hasil yang sebesar US$ 5 per ton CO2e.

PEMERINTAH mulai memberlakukan pajak karbon per 1 April mendatang. Sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara menjadi pembuka jalan penerapan pajak karbon yang akan diintegrasikan dengan perdagangan karbon atau disebut skema cap and trade dan cap and tax. “Penerapan kedua skema ini telah termaktub dalam peta jalan transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emission 2060,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana dalam siaran pers, Selasa, 18 Januari lalu.

Aturan main perdagangan karbon dan pajak karbon dimulai dari penetapan batas atas emisi (cap) gas rumah kaca pada aktivitas pembangkitan listrik oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian akan menerbitkan surat persetujuan teknis emisi untuk PLTU dalam satuan ton setara karbon dioksida (CO2e) yang dikalikan dengan rencana produksi bruto (megawatt jam) pada awal tahun. Surat ini merupakan izin untuk memproduksi emisi sampai di cap yang ditetapkan pemerintah.

Setelah PLTU mengantongi surat ini, barulah perdagangan karbon dapat dilakukan antar-PLTU. PLTU yang memproduksi emisi di bawah cap—disebut surplus emisi—dapat menjualnya kepada PLTU yang memproduksi emisi di atas cap. Selain itu, PLTU diperbolehkan melakukan offset emisi dengan membeli kredit dari pembangkit yang menggunakan energi baru terbarukan (EBT), seperti pembangkit listrik tenaga air, yang menghasilkan emisi jauh lebih rendah dari PLTU.

Perdagangan karbon maksimal dari unit pembangkit listrik yang surplus emisi dibatasi sebesar 70 persen dan offset dari aksi mitigasi krisis iklim yang dilakukan pembangkit EBT sebesar 30 persen. Apabila upaya perdagangan karbon yang dilakukan PLTU tidak berhasil menurunkan emisi sampai pada batas cap, jumlah emisi yang masih berada di atas cap tersebut yang akan dikenai pajak karbon.

Pemerintah mengklaim uji coba perdagangan karbon ini sukses dilakukan pada Maret-Agustus 2021 dan diikuti oleh 80 PLTU. Salah satu cerita sukses yang diklaim oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah perdagangan emisi PLTU Tanjung Jati B Unit 4. Dalam uji coba itu, PLTU TJB Unit 4 mentransfer kuota emisinya kepada PLTU Punagaya di Jeneponto, Sulawesi Selatan; PLTU Pangkalan Susu di Langkat, Sumatera Utara; PLTU Sebalang di Lampung Selatan, Lampung; dan PLTU Teluk Sirih di Kota Padang, Sumatera Barat, dengan harga Rp 30 ribu per ton CO2e.

Baik PLN maupun Kementerian Energi tidak merespons permintaan penjelasan dari Tempo mengenai pelaksanaan skema cap and trade dan cap and tax di sektor PLTU. Kesuksesan uji coba itulah yang sepertinya menjadi dasar bagi pemerintah menerapkan pajak karbon kepada PLTU dengan tarif US$ 2 per ton CO2e pada April mendatang.

Menurut Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Tata Mustasya, besaran tarif pajak karbon itu masih terlalu rendah. Begitu juga dengan besaran harga karbon sebesar Rp 30 ribu per ton CO2e. Tata membandingkannya dengan angka yang dirilis oleh Bank Dunia pada 2020, yaitu sebesar US$ 40-80 per ton CO2e atau sekitar Rp 575 ribu-1,15 juta jika dikonversi dengan kurs Rp 14.375 per dolar Amerika Serikat.

Dalam State and Trends of Carbon Pricing 2020 yang dirilis pada Mei 2020 itu, Bank Dunia juga memperkirakan nilai karbon akan meningkat menjadi US$ 50-100 per ton CO2e pada 2030. Menurut Bank Dunia, tarif itu adalah nilai yang paling efektif dan diperlukan untuk mengurangi emisi sesuai dengan target penurunan emisi yang disepakati dalam Perjanjian Paris. Dalam Sustainable Development Scenario yang dibuat Badan Energi Internasional, disebutkan harga karbon ideal sebesar US$ 75-100 per ton CO2e.

Selain terlalu rendah, tarif karbon dan harga karbon yang menjadi acuan, menurut Tata, belum menghitung dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat emisi PLTU batu bara dan dampaknya bagi iklim. “Baru menghitung biaya pembangkitan, belum memperhitungkan eksternalitas seperti biaya kesehatan dan risiko krisis iklim akibat emisi CO2,” tuturnya. Greenpeace memperkirakan biaya kesehatan yang mesti ditanggung pemerintah akibat emisi PLTU batu bara sebesar Rp 351 triliun setiap tahun.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam laporan penelitian Greenpeace bersama Harvard University yang terbit pada 2015, disebutkan pembakaran batu bara di PLTU memancarkan sejumlah polutan seperti nitrogen oksida (NOx) dan sulfur dioksida (SO2)—kontributor utama dalam pembentukan hujan asam—serta partikel halus berukuran kurang dari 2,5 mikron (PM 2,5). Polutan beracun yang di dalamnya juga termasuk merkuri, timbal, arsenik, dan kadmium. PM 2,5 diduga menjadi penyebab kematian dini 6.500 jiwa per tahun di seluruh Indonesia.

Sonny Mumbunan, ekonom dan peneliti di Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia dan World Resources Institute, mengatakan tarif yang dipatok belum efektif untuk mencapai target penurunan emisi sebesar 314 juta ton CO2e pada 2030. “Belum menunjukkan sinyal yang dianjurkan ilmu pengetahuan,” ucapnya. Tarif tersebut, menurut Sonny, bahkan lebih rendah dari skema pembayaran berbasis hasil (RBP) di Indonesia yang sebesar US$ 5 per ton CO2e.

Idealnya, Sonny menjelaskan, penetapan cap, harga, dan jumlah hak karbon yang diperjualbelikan harus sudah mewakili atau mempertimbangkan biaya sosial karbon, termasuk risiko kesehatan. Implikasinya, harga karbon akan meningkat. Peningkatan harga karbon ini akan membantu percepatan transisi energi karena PLTU dianggap tak ekonomis lagi.

Cap yang ditetapkan juga dinilai terlalu tinggi. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan cap yang ditetapkan saat ini terlampau tinggi dan nyaris sama dengan rata-rata emisi PLTU per tahun. Menurut catatan United States Agency for International Development (USAID) untuk Direktorat Jenderal Kelistrikan dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, yang dikeluarkan pada Agustus 2020, rata-rata emisi gas rumah kaca untuk tiap PLTU di Indonesia adalah 1,24 ton per megawatt jam.

Angka ini tidak jauh berbeda dari cap yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tiga kategori PLTU, yang sebesar 0,918-1,094 ton per megawatt jam. “Ini masih terlalu mudah untuk PLTU yang emisinya sangat tinggi,” ujar Fabby. Jika pemerintah ingin mempercepat transisi energi dan mencapai target yang ada dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) 2030, menurut dia, cap ini harus dievaluasi dan dibuat lebih rendah. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melihat emisi dari sektor EBT, seperti pembangkit listrik tenaga surya.

Berdasarkan pengalaman perdagangan karbon di Eropa, Sonny menambahkan, penyesuaian harga di tengah jalan dapat dilakukan ketika harga karbon tidak berhasil menekan penurunan emisi. Jika hal tersebut terjadi, cap dan izin emisi yang bisa diperdagangkan akan dapat disesuaikan.

Dalam skema transisi energi, ucap Sonny, upaya penyesuaian harga ini dipandang tidak memadai. Agar maksimal, pemerintah dinilai perlu menyelesaikan peta jalan nilai ekonomi karbon, terutama pajak karbon dan perdagangan karbon di bidang energi, yang merujuk pada NDC Indonesia 2030. Peta jalan inilah yang akan menunjukkan seberapa efektif transisi energi yang dilakukan pemerintah.

Senada dengan Sonny, Tata mengatakan perdagangan karbon dan pajak karbon ini hanya langkah awal yang masih terkesan simbolis. “Jika tak ada perubahan atas cap, tarif, dan harga ini akan memperlambat transisi energi yang sesungguhnya dan risiko greenwashing atas kebijakan ini jadi besar,” tuturnya. Sebab, kata Tata, kunci untuk melihat efektivitas kebijakan ini ada pada cap dan harga.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo