Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pameran tunggal dan performance Melati Suryodarmo di Museum Bonnefanten, Maastricht, Belanda.

Pentas Melati 'menghantui' perbatasan Eropa.

Melati mendapat penghargaan Bonnefanten Award for Contemporary Art.

Tubuhnya menyaru di ruangan besar Museum Bonnefanten, Maastricht, kota besar di Belanda yang berbatasan dengan Jerman dan Belgia. Sebuah meja kecil menahan lesung batu dengan gundukan-gundukan debu gilingan. Pakaian putih yang dikenakan Melati Suryodarmo berlumur jelaga. Entah kenapa, setiap kali saya menyaksikan performance ini, pikiran saya nyasar ke sejarah perbudakan orang-orang Eropa terhadap bangsa kulit berwarna. Dalam pikiran itu, Melati ibarat “hantu” dari negeri pascakolonial yang hendak mengingatkan kembali dosa-dosa Eropa atas kekejian masa lalu mereka.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tak lama, Melati Suryodarmo bangkit lalu meneguk air. Wajahnya cemong, nyaris legam. Hanya cahaya dari putih matanya yang masih memancarkan sinar. Dia melangkah pelan ke meja. Kedua tangannya meraih ujung lesung. Sejak pukul 10 pagi, Melati sudah menggiling arang. Dia memang akan terkapar lagi untuk kesekian kali, bangkit buat sekadar meneguk air, lalu kembali menggiling. Gesekan lesung membuat suasana seperti pabrik. Sesekali terdengar erangan dari mulut yang pengap memerlukan udara segar. Pengunjung hanya bisa terperenyak, duduk dalam hening. Semua menunggu sembari menerka-nerka akhir drama siksa tubuh ini. Menyaksikan ribuan batang arang yang terhampar luas tentu menyembulkan pesimisme sekaligus membangkitkan simpati. Partisipatori transendental antara Melati dan pengunjung terasa kuat. Boleh jadi ada orang yang mengira Melati akan menyerah. Tapi, laksana Dewi Durga, karakter yang menjadi inspirasinya, Melati bisa dipastikan tidak akan takluk. Dia akan terus menggiling sampai pukul 10 malam.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Performance berjudul I am a Ghost in My Own House selama belasan jam yang sudah beberapa kali tampil sejak 2012 silam itu hanyalah satu bagian dari materi pameran. Penampilan ini merupakan debutnya di Belanda, juga di Eropa. Pameran yang temanya sama dengan judul performance tersebut jelas merupakan sebuah capaian akbar untuk seniman yang pernah belajar kepada Anzu Furukawa dan Marina Abramović ini. Tidak hanya menghadirkan Melati siang itu, Museum Bonnefanten juga memajang jejak karya Melati, seperti lukisan media campur, gambar, fotografi, instalasi, rekaman koreografi, dan seni video dari masa ke masa. Video berjudul Head Piece—salah satu karya awal dari 1997—turut dipamerkan. Serangkaian pameran tunggal ini merupakan ikhtiar museum tersebut untuk mengapresiasi dedikasi sang seniman.

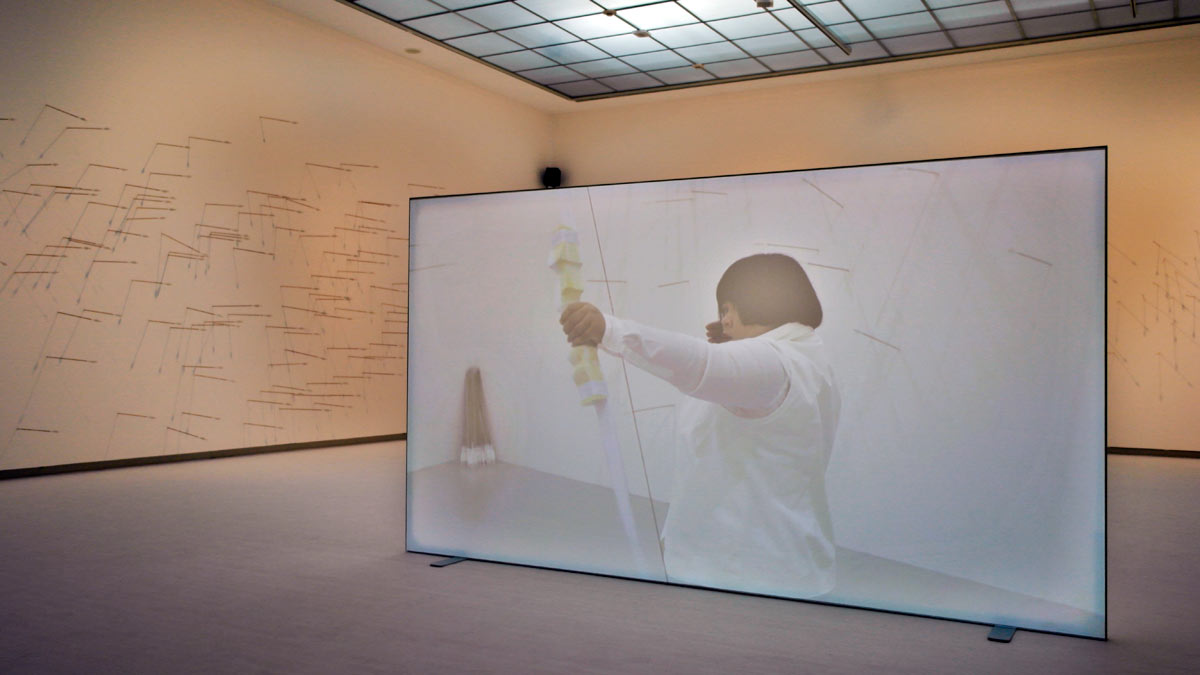

Video Transaction of Hollows (2017) karya Melati Suryodarmono di Museum Bonnefanten, Maastricht, Belanda, 12 Juni 2022/Herra Pahlasari Saefullah

Museum Bonnefanten mengganjar Melati dengan Bonnefanten Award for Contemporary Art. Ini merupakan penghargaan dua tahunan internasional dari Belanda untuk seniman yang berasal dari wilayah geo-budaya lain. Fokus penghargaan tertuju pada praktik seni yang dirasa kurang terwakili di berbagai forum. Karya yang disasar adalah yang melampaui atau berada di luar batas geografis budaya kanon Barat yang dominan. Melati adalah penerima ke-11 pada tahun ini setelah nama besar seperti John Baldessari (2008) atau Cai Guo-Qiang (2016), untuk menyebutkan beberapa contoh. Alasannya, selama ini dedikasi Melati berhasil menciptakan pengetahuan tentang praktik seni performa mutakhir Indonesia. Bukan hanya itu, pihak museum dan tim juri juga menilai militansi dan konsistensi luar biasa Melati yang dengan gagasan tentang tubuh berhasil menerobos kebekuan-kebekuan artistik. Berbagai eksperimen Melati juga dipandang memadai karena mendorong apresiasi dan pemahaman akan praktik seni performance secara global. Melalui anugerah seni ini pula Museum Bonnefanten menggelontorkan bantuan sebesar 25 ribu euro atau sekitar Rp 400 juta untuk mendukung biaya produksi artistik seniman.

Konseptualisasi tubuh dalam seni rupa kontemporer memang bukan hal baru. Sudah banyak kajian tentang topik ini yang terbit. Tapi Philippe Pirotte, kurator pameran “I am a Ghost in My Own House”, ingin menawarkan diskusi segar bahwa konsep tubuh dalam kesenian Melati bukanlah konsep yang pasti atau sudah selesai, melainkan “arsip” dan “lanskap”. Makna dua istilah tersebut bisa meluas hingga ke permasalahan traumatis terkait dengan kolonialisme, otoritarianisme, dan migrasi, termasuk soal identitas berdasarkan pengalaman sang seniman yang menjalani kehidupannya dengan dua kaki: Indonesia dan Eropa.

Berbicara mengenai identitas adalah juga berbicara tentang sebuah ambiguitas yang selama puluhan tahun menghuni ruang imajinasi seniman-seniman Indonesia. Semua pertikaian, pembelaan, dan pertanyaan tentang identitas seniman dan keindonesiaan dalam seni belum mengerucut ke satu jawaban yang bisa diterima bersama. Pengalaman dari sejarah seni, dari Raden Saleh hingga Melati Suryodarmo, tampaknya masih akan bergulat dengan pertanyaan: dari mana, mau ke mana? Sejarah mencatat, sebagian besar seniman percaya bahwa identitas bersemayam di lukisan. Tapi, Pirotte menantang, medium itu adalah pendekatan yang “paling pasif untuk ditawarkan kepada khalayak”. Alih-alih demikian, Pirotte melanjutkan, eksperimen Melati menawarkan perluasan medium dan konsepsi. Keduanya menjadi komponen penting. Sebab, perluasan konsep tubuh dan medium akibat tarik-menarik antara lokal dan global ini diyakini bisa mewakilkan semangat mutakhir praktik seni rupa kontemporer dunia. Dengan bingkai kurasi demikian, karya-karya Melati mengarah (atau diarahkan) ke pembuktian konsep tubuh dan medium yang mengalami perluasan itu.

Bagi pengunjung tertentu, beberapa di antaranya mungkin tidak asing lagi. Misalnya karya performance Exergie-Butter Dance (2000) yang memberi pesan mengenai kuasa tubuh dalam mengontrol ketidakpastian. Sejak tahun itu pula karya ini pernah tayang dalam banyak program internasional. Lalu Transaction of Hollows (2017), tatkala Melati tampil memanah. Ratusan anak panah menancap ke dinding putih dengan suara keras dan opresif. Di Museum Bonnefanten, karya ini tampil sebagai instalasi beserta dokumentasi videonya. Lalu karya video Prestige (1998) yang bisa dimasukkan sebagai karya klasik. Dan tentu saja performance menggiling arang yang monumental, I'm a Ghost in My Own House (2012). Sayangnya, dokumentasi karya lain yang justru bisa memperkuat bingkai kurasi, seperti Ballad of Treasures (2004), Silent Trip (2008), Reclaimed (2012), dan Why Let the Chicken Run? (2001), tidak tersaji. Sementara itu, saya tidak mengerti, kenapa lukisan-lukisan media campur bergaya formalis itu malah dipamerkan?

Pameran karya-karya Melati Suryodarmono di Museum Bonnefanten, Maastricht, Belanda, 12 Juni 2022/Herra Pahlasari Saefullah

Tawaran kilas balik perjalanan artistik Melati ini terasa tercecer dan membingungkan. Untuk sebuah museum besar, dalam hal menata alur pameran dan kronik karya agar pengunjung meresapi kekuatan karya Melati—dan alasan kenapa museum memberikan anugerah seni—Bonnefanten nyatanya masih keteteran. Karya-karya foto dipasang berjauhan sehingga menyisakan banyak dinding kosong. Saya mengira ini memang kesengajaan untuk membangkitkan suasana khusyuk. Tapi, anehnya, karya Alé Lino dari 2003 malah mubazir. Tampilannya terlalu dominan untuk sebuah ruangan kecil, juga karena mesti berbagi perhatian dengan karya di depannya, yaitu Dancing Under the Black Sky (2019). Yang membingungkan, saya juga tidak menemukan keterangan tentang bagaimana sebaiknya pengunjung memahami konteks setiap karya. Tidak ada narasi yang menempel di dinding untuk sekadar memberikan penjelasan. Bagi saya, memahami konteks karya seni itu penting. Sebagai contoh, kasus dokumentasi video karya The Promise.

Karya performance dari 2002 itu menampilkan Melati Suryodarmo membopong berkilo-kilo hati sapi. Darah berceceran menyelinap di sela-sela lengan. Gagasannya bermula dari apa yang ia dengar dalam keseharian sosial Indonesia, sebuah ungkapan khas: “makan hati”. Ungkapan ini bisa berarti dongkol, kecewa, atau sengsara. Gagasan ini terus berkembang dengan mengambil teladan tokoh Dewi Durga dari epos Mahabharata. Melalui Durga, ia ingin menyampaikan sisi feminin perempuan bernyali karena menantang pandangan stereotipe laki-laki. Sayang sekali, saya tidak menjumpai sajian dokumen pendukung mengenai konteks yang berlapis-lapis itu. Begitu pula pada karya-karya lain. Saya berharap, semoga tidak ada orang yang kebingungan di museum itu.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo