Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

DI ujung masa pemerintahannya, Joko Widodo mendapat “kado” dari sejumlah lembaga survei politik. Sigi mereka baru-baru ini menunjukkan hasil seragam: kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden dan jajarannya cukup tinggi. Survei tersebut jelas memantik pertanyaan karena seakan-akan terpisah dari kenyataan di lapangan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bagaimana mungkin publik puas ketika pemerintahan ini merupakan aktor pelemahan pemberantasan korupsi melalui revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2019? Presiden yang sama bahkan memaksakan penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja yang justru meningkatkan ancaman jaminan sosial ekologis rakyatnya. Dan yang teranyar, kita bersama-sama menyaksikan rezim ini merusak demokrasi dengan praktik politik dinasti dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jika pelaksanaan survei itu tak cacat etika, sungguh kita dalam petaka. Bisa jadi inilah efek dari rezim yang satu dekade terakhir berhasil mengkombinasikan karakter pembangunan dan pemangsaan ala Soeharto dengan cara populis.

Salah satu persoalan dari politik populis ala Jokowi adalah lahirnya program-program pemerintah yang diklaim prorakyat, padahal realisasinya justru bertolak belakang dengan kepentingan orang banyak. Proyek strategis nasional (PSN) merupakan kitab besar yang berisi program-program semacam itu.

Lihat saja program reforma agraria yang digadang-gadang sebagai komitmen Jokowi untuk merealisasi janji politik mengatasi timpangnya penguasaan lahan oleh korporasi dibanding oleh rakyat. Sudah sewindu agenda ini berada dalam daftar PSN, tepatnya dalam program pemerataan ekonomi. Namun, pada kenyataannya, reforma agraria justru melenceng dari sasaran karena hanya diramaikan oleh program legalisasi tanah—bagi-bagi sertifikat kepemilikan—ketimbang program redistribusi tanah.

Masyarakat adat paling terkena getahnya. Redistribusi tanah semestinya mengembalikan hak mereka atas wilayah adat mereka yang dirampas sejak masa kolonial dan pasca-kemerdekaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, hingga Maret 2024, pemerintah baru menetapkan hutan adat seluas 244 ribu hektare, hanya secuil dari total 28,2 juta hektare wilayah adat yang terdata Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

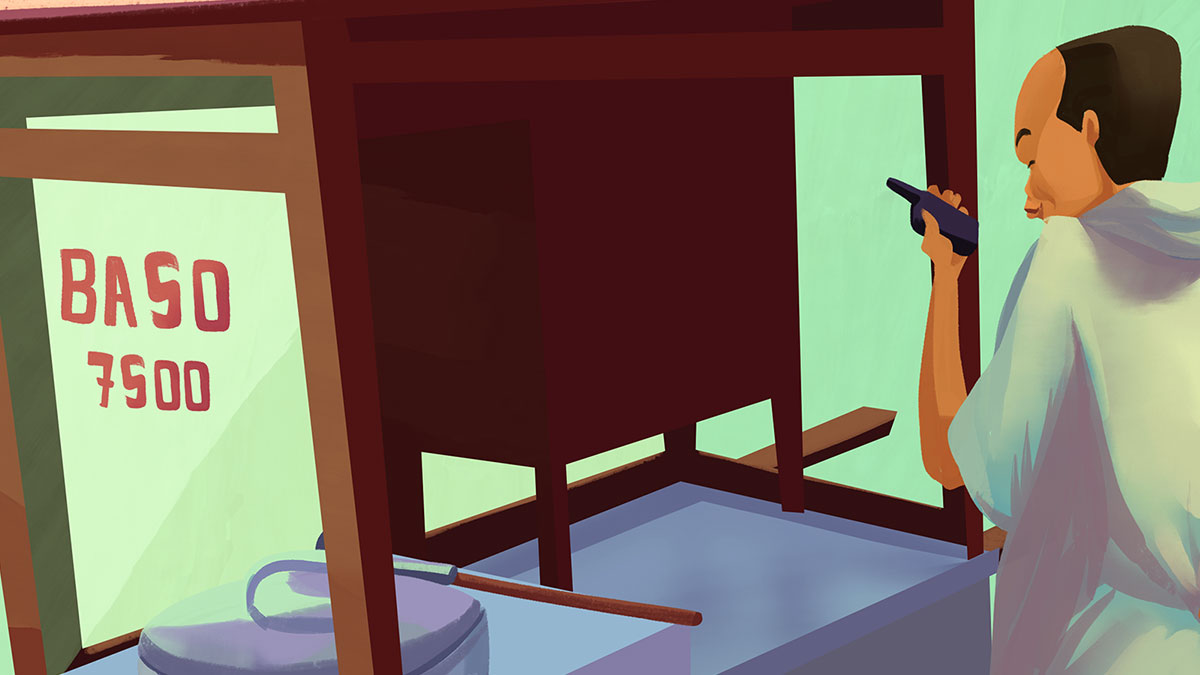

Alih-alih mendapatkan haknya, puluhan juta anggota komunitas adat justru mengalami kekerasan seiring dengan meluasnya penguasaan lahan oleh korporasi. Insiden terakhir terjadi pada 22 Juli 2024 ketika lima anggota masyarakat adat Sihaporas di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, diculik sekitar pukul 03.00 oleh puluhan orang yang ditengarai melibatkan aparat keamanan PT Toba Pulp Lestari.

Kejadian itu menambah panjang daftar letusan konflik agraria berlatar belakang penguasaan konsesi perizinan. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sedikitnya terjadi 2.939 letusan konflik agraria pada 2015-2023. Mayoritas letusan konflik yang terjadi di sepanjang pemerintahan Jokowi itu dipicu perampasan lahan oleh industri perkebunan, properti, kehutanan, pertambangan, dan pertanian.

Lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat itu berbanding terbalik dengan dukungan Jokowi kepada korporasi. Dengan dalih menarik investasi, pemerintah menerbitkan izin usaha di lahan seluas 11,4 juta hektare, yang lebih dari separuhnya berada di wilayah adat. Hampir 1 juta hektare wilayah adat itu diduduki korporasi tambang, termasuk yang berlindung di balik PSN pembangunan smelter dan kawasan industri.

PSN Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) hanyalah segelintir contoh bagaimana rezim ini tengah mengoperasikan sirkuit ekstraktivisme, yang dimulai dari pembongkaran, pengangkutan, pengolahan, perakitan, hingga konsumsi. Karakter proyek sirkuit ekstraktivisme tersebut adalah rakus lahan, haus air, boros energi, dan kaya limbah.

Dengan menempatkan sirkuit ekstraktivisme itu sebagai PSN, pemerintah melindungi proyek-proyek tersebut dari tahap pengadaan lahan hingga pengerahan aparat keamanan. Sementara itu, rakyat yang tinggal di sekitar proyek dipaksa “mensubsidi” dampaknya, dari krisis air bersih dan polusi udara yang mengancam kesehatan hingga hilangnya identitas budaya akibat rusaknya hutan mereka.

Tenaga kerja juga harus menanggung biayanya. Tak hanya dibayar murah, pekerja pada proyek-proyek strategis itu juga harus berhadapan dengan ancaman maut karena rendahnya manajemen keselamatan kerja. PSN justru menjadi rumah bagi proyek-proyek yang tak hanya tinggi emisi karbon, tapi juga tinggi korban.

Memandang proyek-proyek ekstraktivisme sebagai sebuah sirkuit membantu memahami bagaimana pemerintahan populis ini sebenarnya mereplikasi moda rezim ekstraktif Orde Baru. Belajar dari Soeharto, rezim populis menggunakan beraneka ragam eksploitasi sumber daya alam untuk membiayai kekuasaannya.

Tabiat Jokowi sedekade terakhir juga mirip moda “neo-ekstraktivisme” yang diterapkan pemerintahan sayap kiri di Amerika Latin. Alih-alih meninggalkan moda ekonomi ekstraktif, para pemimpin yang meraih kekuasaan melalui sentimen perlawanan rakyat terhadap proyek ekstraktivisme di Bolivia, Ekuador, dan Peru itu justru meneruskannya dengan nasionalisme sumber daya. Pemerintahan Jokowi, yang dicengkeram oligarki, mengkombinasikan ekstraktivisme serupa dengan proyek populis.

Agar bisa terus menggulirkan ekstraktivisme, rezim semacam itu akan berupaya menarik dukungan publik terhadap kebijakan-kebijakan populis bin nasionalis. Maka tak mengherankan jika Jokowi mengemas kekuasaannya sebagai pemerintah yang menyokong penuh program perlindungan sosial, seperti mengalokasikan anggaran bantuan langsung tunai hingga menggulirkan jaminan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Jangan lupakan bagaimana Jokowi memanfaatkan divestasi saham Freeport Indonesia dan pengakhiran kontrak Chevron di Blok Rokan sebagai modal kampanyenya lima tahun lalu.

Padahal, dengan dalih kepentingan ekonomi, Jokowi tengah membiarkan hutan, pesisir, dan karst di Sulawesi, Maluku, dan Papua dibongkar secara brutal oleh pertambangan. Belakangan, rezim populis ini juga hendak menggaet dukungan organisasi masyarakat keagamaan dengan rencana pemberian konsesi tambang batu bara.

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo segera berakhir. Celakanya, kampanye makan siang gratis sudah cukup menggambarkan bahwa politik populis telah diwariskan kepada pemerintahan berikutnya, yang ada kemungkinan akan melanjutkan rezim ekstraktif. Hal yang sudah pasti, pemimpin baru akan mewarisi seabrek persoalan kronis akibat perusakan sumber daya alam dan kuatnya cengkeraman oligarki.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo