Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Louise Bedana tidak absen berunjuk rasa walaupun kini terpaut jarak ribuan kilometer dari kampung halamannya di Hong Kong. Bersama belasan mahasiswa dari UofT HK Extradition Law -Awareness Group yang berpakaian serba hitam dan memakai masker, ia menggelar aksi protes di pelataran kampus St. -George, University of Toronto, Kanada, Kamis, 12 September lalu.

Mereka mengangkat poster bertulisan “Bebaskan Hong Kong”, “Hak Pilih Uni-ver-sal”, dan “Kutuk Aksi Brutal Polisi”, serta meneriakkan slogan-slogan dalam bahasa Kanton—bahasa ibu warga Hong Kong—kepada orang-orang yang melintas. “Aksi ini digalang sejumlah mahasiswa dari Hong Kong untuk meningkatkan kesadaran akan apa yang terjadi di tempat asal kami,” kata Bedana kepada Tempo.

Bedana baru mendarat di Toronto lima hari sebelumnya. Demi kelanjutan stu-dinya, mahasiswa tahun ketiga dari Uni-ver-sity of Hong Kong itu terpaksa me-ning-galkan sejenak keriuhan aksi protes yang biasa diikutinya di kampus dan jalan-ja-lan untuk terbang melintasi Samudra Pa-sifik. “Saya harus mengikuti program per-tu-karan pelajar selama satu semester,” ujar perempuan 20 tahun tersebut.

Sejak aksi protes menolak rancangan undang-undang ekstradisi merebak pada 9 Juni lalu, bentrokan antara demonstran dan polisi Hong Kong terus terjadi. Polisi telah menahan lebih dari 1.200 pengunjuk rasa. Sebagian dibebaskan setelah membayar uang tebusan. Bahkan keputusan Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mencabut rancangan pada 4 September lalu tak me--re-dam perlawanan demonstran.

Sringatin, pekerja rumah tangga asal Indo-nesia, mengatakan aksi protes tak ter-lalu mempengaruhi rutinitasnya bekerja karena dia sehari-hari tinggal di dalam rumah majikan. “Tapi setiap kali libur saya harus mengantisipasi agar tidak terjebak kerumunan demonstrasi dan mencari rute bus atau kereta yang beroperasi,” tutur Ke-tua Jaringan Buruh Migran Indonesia di Hong Kong itu, Selasa, 10 September lalu.

Perempuan yang tinggal dan bekerja di Distrik Tuen Mun tersebut pernah ter-jebak di Bandar Udara Hong Kong pada 13 Agustus lalu. Saat itu ribuan pengunjuk rasa menjejali bandara. Sringatin, yang tiba di bandara pada pukul 16.00 waktu se-tempat, gagal masuk ke pesawat karena meja check-in tiket keburu ditutup petugas loket. “Penerbangan saya ke Thailand ha--rus di-cancel,” ujar Sringatin, yang ak-hir-nya pulang pada pukul 23.00.

Bagi Bedana, demonstrasi menjadi ruti-nitas baru. Ia tak lagi mengisi akhir pekannya dengan liburan atau nongkrong di mal, tapi memilih turun ke jalan dan bergabung dengan ribuan orang ber-pa-kaian hitam lain. Dengan berunjuk rasa, ia bisa meluapkan ketidakpuasannya ter-hadap pemerintah sembari berharap dapat melindungi otonomi yang dijanjikan dalam Deklarasi Bersama Cina-Inggris pada 1989.

Setiap Ahad, Bedana lekas bersiap. Ia bersalin pakaian dengan kaus hitam, me--makai masker, lalu berpamitan untuk mengikuti demonstrasi. Restu meluncur mulus dari orang tuanya kendati dia tidak bisa menjanjikan pada hari itu bakal pulang dengan selamat. “Berunjuk rasa rutin ternyata berdampak buruk pada ke--sehatan mental dan fisik Anda. Saya se--karang menjadi orang yang mudah cemas,” ucapnya.

Sebelum melangkah ke luar rumah, Be-dana lebih dulu memantengi layar tele-pon seluler pintarnya. Menurut dia, se-mua pengaturan dan mobilisasi aksi ber-lang-sung di dunia maya. Para pemrotes meng--gu-na-kan LIHKG, forum diskusi on-line semacam Reddit yang populer di Hong Kong, dan aplikasi pesan terenkripsi Telegram. Orang-orang meriung di kedua platform itu untuk berbagi ide tentang berbagai hal, termasuk penentuan lokasi aksi dan cara melindungi diri dari gas air mata.

Bedana dibikin terkesan oleh metode ini. “Pengorganisasian protes berlangsung kilat,” katanya. The Hong Kong Way, protes damai yang terinspirasi oleh Baltic Way, misalnya, digagas lewat LIHKG. Hanya perlu waktu sepekan bagi demonstran untuk menggodok aksi bergandeng tangan 210 ribu orang yang membentuk “rantai manusia” sepanjang 60 kilometer pada 23 Agustus lalu itu.

Leo Tang Kin-wa, Sekretaris Pelaksana Konfederasi Serikat Buruh Hong Kong, mengatakan wajah gerakan prodemokrasi di Hong Kong telah berubah pesat sejak protes besar 9 Juni lalu. Saat itu, lebih dari satu juta orang turun ke jalan memprotes RUU ekstradisi dan mendesak Carrie Lam lengser. “Bukan hanya Civil Human Rights Front yang menggagas aksi itu, tapi sudah melibatkan banyak pihak. Diskusi banyak beralih ke forum-forum online,” ujar pria 30 tahun tersebut saat dihubungi, Kamis, 29 Agustus lalu.

Civil Human Rights Front adalah or-ga-nisasi payung yang mewadahi 50 kelompok masyarakat sipil di Hong Kong. Organisasi yang dibentuk pada 2002 ini dikenal lewat aksi damainya saat menggelar unjuk rasa. Civil Human Rights Front mengawali pro-tes anti-ekstradisi pada 31 Maret dan 28 April lalu, satu bulan setelah pemerintah mengusulkan amendemen undang-un-dang ekstradisi. Tapi unjuk rasa yang di-advokasi secara tradisional itu hanya bisa menghimpun belasan ribu hingga 130 ribu demonstran.

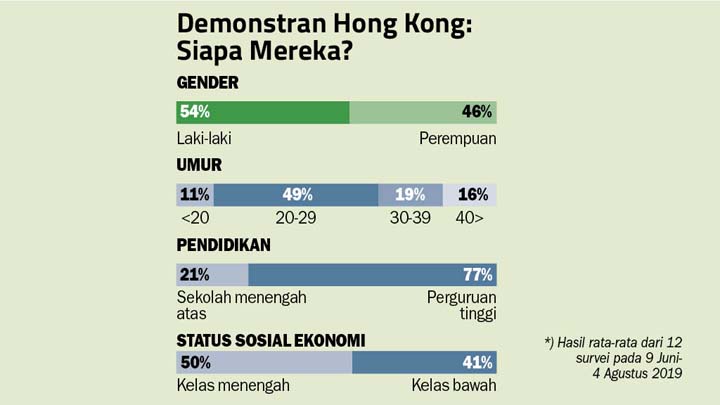

Demonstran Hong Kong: Siapa Mereka?

Menurut Leo, aksi yang digagas Civil Hu-man Rights Front tidak mempan men-desak pemerintah dan dewan legislatif menyetop pembahasan rancangan. “Jumlah pe-ser-tanya tidak signifikan,” ujarnya, mem-ban-dingkan dengan Revolusi Payung 2014, yang melibatkan hingga 200 ribu de-monstran.

Situasi mulai berubah ketika gerakan anti-ekstradisi beralih ke bentuk ratusan petisi online pada pertengahan Mei lalu. Mengusung pesan senada, yaitu mendesak peng-hapusan rancangan peraturan yang akan memungkinkan Hong Kong -me--nye-rah-kan buron atau pengkritik rezim ke wilayah -hukum Cina daratan, ratusan pe-tisi dari berbagai kalangan masyarakat dan lintas ideologi itu meraup ribuan -tanda tangan dukungan hanya dalam hitungan hari. “Sifatnya terdesentralisasi,” Leo bertutur.

Sejak itu, banyak mobilisasi massa di Hong Kong yang tak lagi diinisiasi kelompok demokrasi tradisional seperti Civil Hu--man Rights Front. Rencana aksi kerap di-bahas di dunia maya, lalu para pemuda menyebarkan isunya ke jalan-jalan dan desa-desa. Menurut Leo, ini format baru gerakan sosial. Sumber informasi selalu berasal dari kerumunan. “Anda tidak dapat melihat adanya pemimpin atau kelompok yang mengorganisasi gerakan protes. Kami menyebutnya ‘Gerakan tanpa Pemimpin’,” ucap Leo.

Aktivis Hong Kong, Timothy Lee, me-nga-takan para pemrotes memakai LIHKG dan Telegram untuk mendiskusikan strategi, termasuk soal pilihan memakai cara damai atau militan. Saat demonstran diserang preman di Distrik Yuen Long, 21 Juli lalu, misalnya, warga sipil awalnya berencana menggelar aksi protes sepekan kemudian. Tapi rencana itu urung dijalankan setelah mereka mengetahui penduduk Yuen Long—yang diduga pro-preman—juga akan berunjuk rasa pada waktu yang sama. “Kami memakai Telegram untuk menunda aksi agar tidak bentrok. Keputusan diambil dalam semalam,” katanya.

Sebagian pemrotes sebenarnya juga berkomunikasi lewat Facebook dan Ins-tagram. Tapi kedua platform itu belum bisa menandingi LIHKG dan Telegram. Leo memilih Telegram saat mengatur mogok massal buruh pada 5 Agustus lalu. “Dibikin beberapa grup sesuai dengan bidang in-dustrinya,” ucapnya. Leo bertugas me-masok informasi kepada para pekerja dari berbagai industri yang ikut mogok mas-sal, termasuk mengenai hak hukum mengikuti demonstrasi dan bagaimana memberitahukannya kepada majikan.

Upaya Leo mendorong para anggota serikat buruh mengikuti aksi berbuah hasil. Ribuan pekerja dari industri infrastruktur, sektor keuangan, pelayanan publik, dan wisata, seperti karyawan Disneyland Hong Kong, turun ke jalan di tujuh titik kum-pul di tujuh distrik. “Ini bentuk baru -gerakan buruh karena kami tidak hanya ber-koordinasi dengan anggota kami, tapi juga kelompok buruh lain via Telegram,” kata Leo.

Selain perkara koordinasi, urusan meng-galang dana dilakukan lewat online. Duit yang terkumpul dari publik itu dipakai untuk mendanai aksi, khususnya membeli masker, kacamata pelindung, helm, dan pa-yung. Bagi siapa pun di Hong Kong, semua atribut itu vital tidak hanya untuk me-lindungi mereka dari gas air mata polisi, tapi juga guna mengaburkan identitas.

Lee, yang mendirikan organisasi Synergy Kowloon, menyebutkan uang donasi sangat membantu untuk beberapa variasi aksi. Mi-salnya sewaktu pemrotes memasang iklan di surat kabar internasional, seperti The Guardian dan New York Times, untuk mempromosikan gerakan protes di Hong Kong serta menggalang dukungan global saat berlangsung Konferensi G20 di Osaka, Jepang, akhir Juni lalu. Saat itu sekelompok demonstran sukses meraup donasi lebih dari US$ 850 ribu atau sekitar Rp 11,85 miliar dalam sembilan hari.

Menurut Tang Kin-wa, ada satu yayasan yang berperan penting dalam gerakan anti-ekstradisi, yaitu 612 Foundation. “Ya-yasan paling populer untuk membantu para aktivis yang terluka dan ditahan polisi serta memberi bantuan hukum,” ujarnya. Yayasan 612 Foundation mengumpulkan donasi publik hingga HK$ 5 juta atau sekitar Rp 8,9 miliar yang digunakan untuk membeli masker, makanan, dan atribut aksi.

LIHKG dan Telegram sangat aman ka-rena siapa pun bisa bergabung dalam per-ca-kapan tanpa harus membuka identitas mereka. Pemrotes cenderung memilih men-jadi anonim di dunia maya ataupun saat turun ke jalan. Sebab, warga yang teridentifikasi saat mengikuti demonstrasi dapat dituntut karena polisi menganggap mereka terlibat “protes ilegal”. Lee meng-ung-kap-kan, dalam grup-grup pu-blik di Tele-gram, mereka acap saling mengingatkan tentang kemungkinan polisi memantau apa yang sedang mereka bahas.

Mewaspadai polisi yang menyusup men-jadi urusan serius. Apalagi pemrotes kerap membahas kode-kode atau kata sandi di dalam grup Telegram dan LIHKG. Menurut Lee, “kuning” digunakan untuk menyebut orang-orang prodemokrasi, sementara “biru” untuk pendukung polisi atau pe--me--rintah. Mereka menyebut polisi yang me-nyamar sebagai “gwai” atau “hantu”. Me-reka berteriak “lok yu” atau “hujan” se-bagai cara memperingatkan semua orang agar membuka payung karena polisi akan menembakkan gas air mata atau semprotan merica.

Para demonstran juga menyepakati se-jumlah aturan main, antara lain tidak menyerang wartawan dan paramedis serta mengarahkan senter laser hanya ke polisi. Ihwal pakaian serba hitam yang menjadi ciri khas demonstran Hong Kong juga dibahas di Telegram dan LIHKG. “Awalnya kami berbaju putih saat protes besar 9 Juni. Lalu insiden bunuh diri seorang pemrotes enam hari kemudian mengubah semuanya. Sejak itu, pakaian hitam menjadi konsensus yang tak terucapkan,” tutur Lee.

MAHARDIKA SATRIA HADI (HONG KONG FREE PRESS, TIME, REUTERS)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo