Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Soeharto tak pernah membalas surat-surat yang dikirim Soedjatmoko dari Washington, DC.

Setelah rampung bertugas sebagai duta besar, Soedjatmoko sulit mendapat pekerjaan di pemerintahan.

Rezim Orde Baru menuding Soedjatmoko sebagai dalang peristiwa Malari.

KEDEKATAN Soedjatmoko dengan Menteri Luar Negeri Adam Malik membuat ia mau menerima tugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat pada 1968. Pria kelahiran Sawahlunto, Sumatera Barat, itu juga menjadi duta besar pertama Indonesia untuk Negeri Abang Sam pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tugas Bung Koko—demikian ia biasa disapa—sebagai duta besar saat itu cukup berat, yakni membangun kepercayaan dunia internasional di Amerika. Apalagi sebelumnya Presiden Sukarno kerap berseberangan dengan Gedung Putih, seperti ketika menyampaikan slogan “Go to Hell with Your Aid”. “Salah satu tugasnya membawa Indonesia kepada arus global diplomasi,” tutur Galuh Wandita, putri ketiga Bung Koko, kepada Tempo, Jumat, 11 Maret lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Usia Galuh baru tiga tahun ketika ayahnya ditunjuk menjadi duta besar di Amerika. Sedangkan umur putri sulung Bung Koko, Kamala Chandrakirana, enam tahun. Kedua putri mantan diplomat itu masih ingat, ayah mereka kerap menulis surat pribadi kepada Soeharto untuk menyampaikan kabar perkembangan politik di Amerika.

Soedjatmoko melayangkan 28 surat kepada Soeharto selama menjabat duta besar. Surat pertama bertanggal 16 Juni 1968, sementara surat terakhir 26 April 1971. “Surat itu cukup menarik karena dialamatkan ke Jalan Cendana (rumah Soeharto), bukan Istana Negara,” kata Kamala.

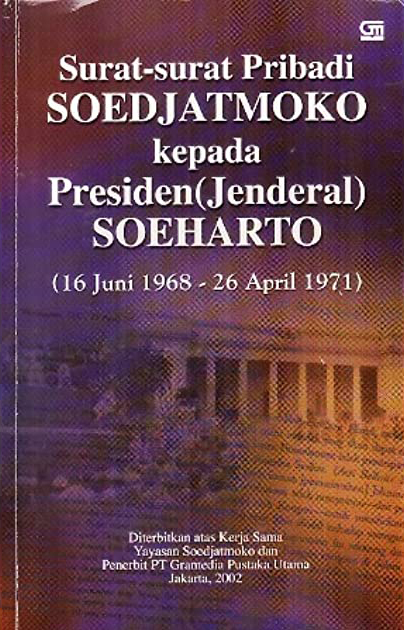

Sampul buku Surat-surat Pribadi Soedjatmoko kepada Presiden (Jenderal) Soeharto.

Kamala tak pernah bertanya mengapa ayahnya rutin bersurat kepada Presiden. Menurut dia, melalui layang itu Bung Koko ingin membangun komunikasi informal dan intim dengan Soeharto karena surat langsung dikirim ke rumah Soeharto. Soedjatmoko saat itu juga memiliki rumah di Jalan Tanjung, Menteng, Jakarta Pusat, yang berdekatan dengan kediaman Soeharto.

Soedjatmoko sempat ragu mengirimkan surat tersebut. Hal itu terlihat dari surat pertamanya yang ditulis dari Washington, DC.

“Sudah beberapa kali saya bermaksud untuk menulis surat kepada Pak Harto, seperti yang saya janjikan sebelum berangkat ke Amerika, akan tetapi tiap kali timbul pada saya keseganan untuk menulis, oleh sebab saya tidak mau mengganggu dan lebih memberatkan Pak Harto,” tulis Bung Koko seperti dikutip dari buku Surat-surat Pribadi Soedjatmoko kepada Presiden (Jenderal) Soeharto (16 Juni 1968-26 April 1971).

Soedjatmoko mengungkapkan, laporan yang ia kirim kepada Menteri Luar Negeri serta Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri sudah cukup memberi gambaran mengenai keadaan di Amerika dan hubungan Indonesia dengan Gedung Putih. “Tetapi pembicaraan saya dengan Mayor Jenderal Hartono, Mayor Jenderal Ton Oharsono, dan Brigadir Jenderal Sajidiman telah meyakinkan saya betapa perlunya surat-menyurat ini dimulai,” tuturnya seperti dikutip dari suratnya yang bertanggal 16 Juni 1968.

Surat-surat tersebut ditulis menggunakan mesin tik. Kertas surat dibubuhi kop Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat. Namun tak ada satu pun balasan dari Cendana atas surat yang dikirim dari Washington, DC, tersebut.

Menurut Kamala, gaya kepemimpinan Soeharto dan Sukarno berbeda. Ayahnya dulu kerap berdebat dengan Bung Karno. Adapun Soeharto merasa digurui dengan kehadiran surat-surat tersebut. “Dari pihak Soeharto tidak ada keinginan berinteraksi, sedangkan suratnya datang terus,” ujarnya.

Surat Soedjatmoko tak hanya berisi laporan perkembangan situasi di Amerika. Ada juga yang berisi saran agar Indonesia tidak bergantung pada bantuan negara donor, seperti tertulis dalam surat ke-26.

“Kiranya pemerintah akan harus menggariskan sebagai kebijaksanaannya, Indonesia tidak bermaksud untuk selalu tergantung dari bantuan luar negeri,” demikian dikutip dari surat Soedjatmoko bertanggal 2 Januari 1971. “Malahan berusaha untuk mengurangi pada suatu waktu dan akhirnya mengakhiri ketergantungannya dari bantuan luar negeri.”

Hubungan Soedjatmoko dengan Soeharto penuh lika-liku. Setelah rampung bertugas sebagai duta besar, penerima Ramon Magsaysay Award for International Understanding itu sulit mendapat pekerjaan dalam pemerintahan.

Kamala menuturkan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Widjojo Nitisastro saat itu sampai menawari Soedjatmoko menjadi penasihat khusus urusan akal budi dan sosial. Hubungan ayahnya dengan Soeharto makin buruk setelah meletus peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari atau Malari pada 15 Januari 1974. Saat itu mahasiswa tengah berdemonstrasi menentang Orde Baru dan rencana investasi Jepang di Indonesia. Unjuk rasa yang digelar saat Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka berada di Jakarta itu berakhir ricuh. Sebelas orang meninggal, ratusan luka-luka, dan ratusan lainnya ditangkap.

Setelah aparat bisa mengendalikan situasi, rezim mencari dalang di balik peristiwa itu. Soedjatmoko salah satu yang dicurigai pemerintah. Ia kemudian diinterogasi aparat. Beruntung, mantan diplomat itu memiliki hubungan dengan tokoh politik internasional sehingga ia tidak ditahan. “Ayah kami hampir ditahan,” Kamala mengenang.

Galuh Wandita menuturkan, aparat yang menginterogasi Soedjatmoko bertanya tentang sejumlah tulisannya yang beredar di kalangan mahasiswa yang berdemonstrasi. Aparat menduga ada jaringan Partai Sosialis Indonesia bawah tanah yang mendalangi Malari. “Mereka (mahasiswa) punya mesin fotokopi sehingga tulisan itu bisa menyebar,” ujar Bung Koko menjawab pertanyaan aparat seperti ditirukan Galuh.

Rezim Orde Baru kemudian mencekal Soedjatmoko sekitar dua tahun agar ia tidak pergi ke luar negeri. Pemerintah bahkan melarang tulisan-tulisan Bung Koko diterbitkan. Media pun dilarang meliputnya. Anggota keluarga mantan diplomat itu juga tak luput dari interogasi aparat selama beberapa pekan. “Kehidupan keluarga kami saat itu seperti dipinggirkan,” Galuh mengenang.

Aktivis Malari, Hariman Siregar, mengatakan terlalu jauh jika pemerintah saat itu mengaitkan Soedjatmoko sebagai dalang Malari. Mahasiswa ketika itu berunjuk rasa lantaran tak setuju terhadap strategi pembangunan Orde Baru yang mengejar pertumbuhan ekonomi tapi kue ekonomi hanya dinikmati segelintir orang.

Pengunjuk rasa berorasi di panser saat peristiwa Malari di kawasan Monas, Jakarta, 15 Januari 1974. Dok. TEMPO/Ed Zoelverdi

Hariman tidak tahu mengapa unjuk rasa saat itu berujung ricuh. “Tiba-tiba saja sudah terjadi kebakaran,” tutur mantan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia itu.

Hariman kemudian diseret ke pengadilan dengan tuduhan subversif. “(Mahasiswa) tidak menghasut rakyat. Itu kan tuduhan pemerintah,” ucap pria 72 tahun tersebut.

Menurut sosiolog Ignas Kleden, tuduhan rezim Orde Baru bahwa Soedjatmoko mendalangi Malari merupakan upaya pemerintah mencari kambing hitam atas peristiwa itu. Tudingan itu pun tak terbukti dan janggal. Sebab, saat menjadi duta besar, Bung Koko sukses menyampaikan kepentingan Indonesia di luar negeri. “Mencari sumber-sumber di luar negeri untuk pembangunan ekonomi serta politik di Jakarta, dan dia berhasil,” kata Ignas.

Hubungan dingin antara Soedjatmoko dan Soeharto berlangsung hingga ia wafat pada Desember 1989. Sang Jenderal datang melayat ke rumah Bung Koko di Jalan Tanjung dengan berjalan kaki dari rumahnya di Jalan Cendana. Tak ada sterilisasi layaknya kunjungan presiden ke suatu tempat. “Soeharto datang (melayat) sebagai tetangga,” tutur putri kedua Soedjatmoko, Isna Marifa.

GANGSAR PARIKESIT, ISMA SAVITRI

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo