Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TANAH Papua, yang dimekarkan menjadi enam provinsi pada 2022, masih menyisakan persoalan dalam perjalanan Indonesia sebagai negara dan bangsa. Presiden Joko Widodo berkunjung ke Papua sebanyak 18 kali. Dalam kunjungan terakhirnya, 7 Juli 2023, ia berkata, “Secara umum, 99 persen enggak ada masalah. Jangan masalah yang kecil dibesar-besarkan. Semua di tempat, di mana pun di Papua, aman-aman saja.”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

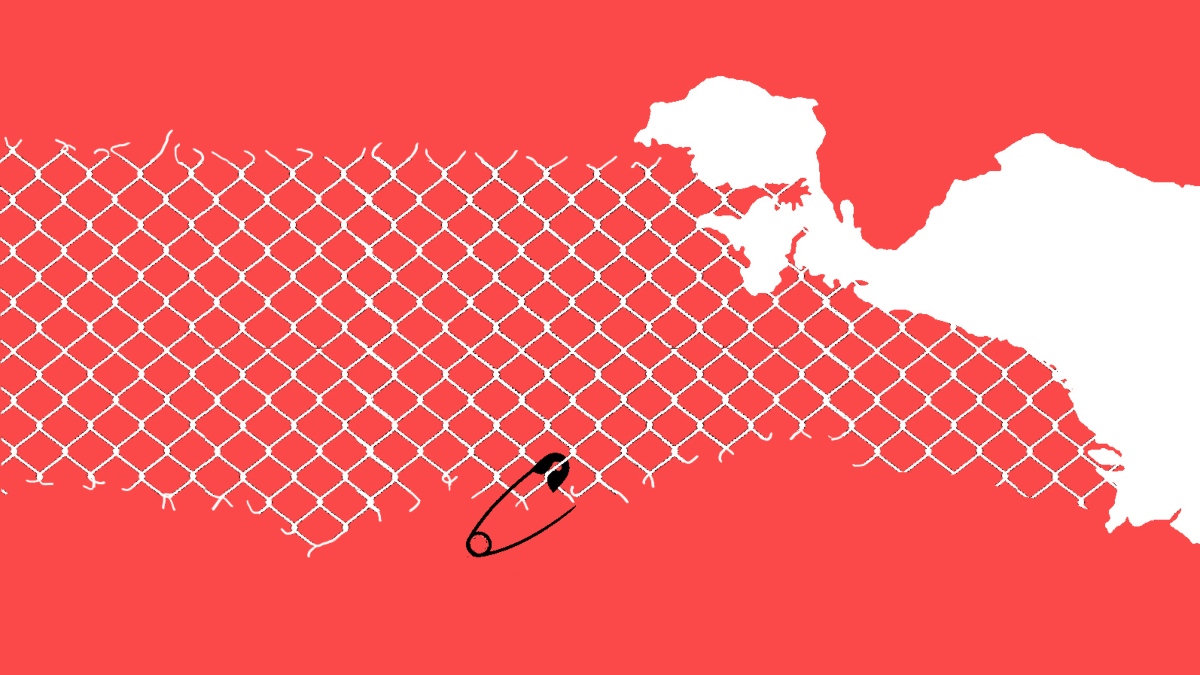

Pernyataan Presiden sangat kontradiktif dengan realitas angka konflik kekerasan yang meningkat sejak 2018 dan melahirkan krisis kemanusiaan berupa kematian warga sipil dan pengungsi. Data Institute for Policy and Analysis of Conflict (2022) menunjukkan, sepanjang 2010-2017, sebanyak 53 warga sipil tewas akibat konflik antara Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian RI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Pada 2018-2021, jumlahnya meningkat jadi 125 orang. Dewan Gereja Papua melaporkan sekitar 60 ribu orang Papua mengungsi untuk menghindari konflik. Lembaga Ketahanan Nasional (2023) menyebutkan jumlah aksi kekerasan di Papua cenderung meningkat pada masa pemerintahan Jokowi serta tak ada korelasi antara indikator ekonomi-sosial dan aksi kekerasan.

Konflik Papua berlangsung sejak 1965. Sungguh ironis, di tengah perayaan Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, kita masih menyaksikan perlawanan bersenjata di Papua. Kini generasi terpelajar Papua yang kritis menuntut hak menentukan nasib sendiri, juga menolak perpanjangan otonomi khusus dan pemekaran Papua yang dinilai sebagai kebijakan kolonial pemerintah Indonesia. Tuntutan tersebut tak hanya bersifat emosional, tapi juga didukung sejumlah kajian ilmiah yang menyebutkan orang Papua sedang mengalami slow motion genocide (Elmslie & Webb-Gannon, 2013), ethnocide dan ecocide (Hyndman, 2010), serta settler colonialism (Wolfe, 2006; McNamee, 2020).

Terlepas dari kebenaran studi-studi tersebut, kematian warga sipil dan kemunculan pengungsi dianggap oleh kebanyakan orang non-Papua sebagai hal “biasa dan dapat diterima” sebagai hukuman menentang "NKRI harga mati". Cara pandang seperti ini menunjukkan suatu nasionalisme yang banal (dangkal), atau suatu perasaan kebangsaan yang bersifat imperialistik dan chauvinistik.

Baca: Nasib Anak Pengungsi Papua yang Tewas Akibat Gizi Buruk

Saya kira, imajinasi para pahlawan Papua memiliki makna yang berbeda dengan nasionalisme banal ini. Mereka mencita-citakan integrasi dengan Indonesia sebagai pembebasan dari kolonialisme Belanda. Meminjam istilah Soegoro Atmoprasodjo kepada Frans Kaisiepo, mereka tidak menjadi pegawai Irian, tapi “pemimpin dan penggembala” di atas tanah sendiri.

Frans bersama Silas Papare dan Marthen Indey adalah tiga tokoh Papua yang ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan. Ketiganya memiliki latar belakang etnis, profesi, dan peran yang berbeda, tapi sama-sama dibina oleh Soegoro, tokoh nasionalis Indonesia di Papua yang menjadi guru dan direktur asrama sekolah pamong praja di Kota Nica, Hollandia.

Frans, seorang birokrat Papua kelahiran Biak, mengusulkan dalam Konferensi Malino pada 18 Juni 1946 penggantian nama “Papua” menjadi “Irian” yang dalam bahasa Biak berarti tanah yang panas, tempat matahari terbit. Nama Papua berasal dari kata “pua-pua” yang artinya berambut keriting, istilah yang digunakan orang Maluku untuk merendahkan identitas orang Papua. Kemudian kata "Irian" dimanipulasi menjadi “Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”.

Sedangkan Silas Papare, juru rawat kelahiran Serui dan penasihat mantri di sekolah pamong praja, bersama Marthen Indey, seorang instruktur polisi lokal, mempengaruhi Batalyon Papua untuk melawan Belanda pada 1946. Setelah ditangkap dan dibuang ke Serui, Silas melarikan diri ke Jawa pada 1950 dan ditugasi pemerintah Indonesia membentuk Biro Papua. Adapun Marthen Indey ditangkap kembali dan dipenjara pada 1947 karena mencari dukungan di Maluku untuk perjuangan integrasi dengan Indonesia.

Mereka bertiga adalah generasi pertama orang Papua yang terdidik dan memiliki imajinasi sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mereka telah menunjukkan komitmen, dedikasi, dan kontribusi dalam merekonstruksi identitas politik ke-Indonesia-an dan nasionalisme Indonesia kepada masyarakat Papua yang belum mengenal konsep “Indonesia”. Seandainya ketiganya masih hidup dan menyaksikan konflik kekerasan serta ketertinggalan orang Papua di tengah kekayaan sumber daya alamnya, apakah mereka akan bangga dengan perjuangan di masa lalu?

Baca: Sulitnya Melaksanakan Jeda Kemanusiaan Papua

Cita-cita pembebasan dari kolonialisme Belanda ternyata tak membawa orang Papua ke dalam bahtera keadilan dan kesejahteraan. Tinggal di dalam rumah besar Indonesia tak memberikan rasa keadilan, kedamaian, dan kenyamanan. Sebagai contoh, pemerintah membanggakan jalan Trans Papua sepanjang 4.200 kilometer. Pertanyaannya, jalan itu untuk siapa? Jalan tersebut tak membebaskan orang Papua dari ketertinggalan dan kemiskinannya, melainkan dibangun untuk mendukung kolonialisasi baru yang disebut McNamee (2020) sebagai settler colonialism.

Di kalangan aktivis dan generasi muda terpelajar Papua mulai tumbuh imajinasi kultural sebagai bagian dari rumpun Melanesia-Pasifik yang berbeda dengan ras Melayu. Tentu saja imajinasi kultural ini dapat memperkuat imajinasi orang Papua sebagai bangsa, atau identitas politik ke-Papua-an yang telah tumbuh dan berkembang pada masa Belanda. Kedua imajinasi ini diperkuat oleh memoria passionis, yaitu ingatan kolektif orang Papua yang tak tertulis tentang sejarah kekerasan dan penderitaan yang diwariskan antargenerasi.

Imajinasi tersebut berada dalam konteks politik perlawanan orang Papua, yang merupakan perjuangan berkelanjutan untuk kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri. Politik perlawanan setelah Penentuan Pendapat Rakyat 1969 menjadi ciri utama politik di Papua dalam berbagai bentuk konflik, dari protes mahasiswa terhadap rasisme di perkotaan, baik di Papua maupun di provinsi lain; gerakan separatis bersenjata; dan diplomasi transnasional di luar negeri.

Politik perlawanan ini dihadapi dengan pendekatan militer, operasi penegakan hukum, sentralisasi kekuasaan, dan kooptasi terhadap elite lokal. Dominasi politik dan represi yang dialami orang Papua sejak dulu telah melahirkan resistansi antargenerasi terhadap pemerintah pusat. Meminjam istilah Tirtosudarmo (2021), keduanya telah mendorong marginalisasi sosial, ekonomi, dan budaya yang pada gilirannya memperkuat dan memperpanjang politik perlawanan orang Papua dan perkembangan identitas politik ke-Papua-an atau nasionalisme Papua. Orang Papua memiliki imajinasi bahwa mereka, secara kebudayaan, terutama asal-usul etnisnya, merupakan bagian dari keluarga besar Melanesia-Pasifik dan memiliki hak membentuk suatu komunitas politik: bangsa Papua-Melanesia.

Fenomena ini tak diharapkan oleh para pahlawan Papua yang mencita-citakan integrasi dengan Indonesia akan memerdekakan Papua dari kolonialisme Belanda dan membawa mereka pada kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Kalau ingin meneruskan cita-cita dan menghidupkan api para pahlawan Papua, juga mempertahankan imajinasi orang Papua sebagai bangsa Indonesia, konflik politik dan kekerasan di tanah Papua harus diselesaikan secara bermartabat, melalui dialog dengan kelompok-kelompok gerakan Papua merdeka.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca: Bahaya Pemecahan Wilayah di Papua

Operasi penegakan hukum, pembungkaman kebebasan berekspresi, kriminalisasi aktivis politik dengan pasal makar, otonomi khusus, pemekaran, badan percepatan pembangunan, infrastruktur modern, transmigrasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain tak akan menyelesaikan konflik Papua. Semua kebijakan itu justru memunculkan konflik baru, memperbesar perasaan terancam, dan memperkuat memoria passionis. Dialog antara pemerintah dan gerakan Papua merdeka akan membuka jalan untuk memperkuat integrasi Papua dan memutus siklus kekerasan serta menjadikan orang Papua dari bangsa Indonesia. Dialog itu sekaligus menjadi strategi memutus settler colonialism, rasisme, dan diskriminasi terhadap orang Papua.

Barangkali kita harus selalu membaca Ben Anderson bahwa nasionalisme Indonesia adalah sebuah proyek bersama. Karena itu, orang Papua juga harus mendapat tempat untuk menyusun masa depan dalam nasionalisme Indonesia karena nasionalisme ini terus tumbuh mengikuti perkembangan zaman. Api pahlawan Papua akan tetap hidup jika kita memberikan kesempatan bagi orang Papua untuk berproses menjadi orang Indonesia melalui dialog antara Jakarta dan Papua sebagai pembuka jalan.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Pahlawan Papua dan Resolusi Konflik"