Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

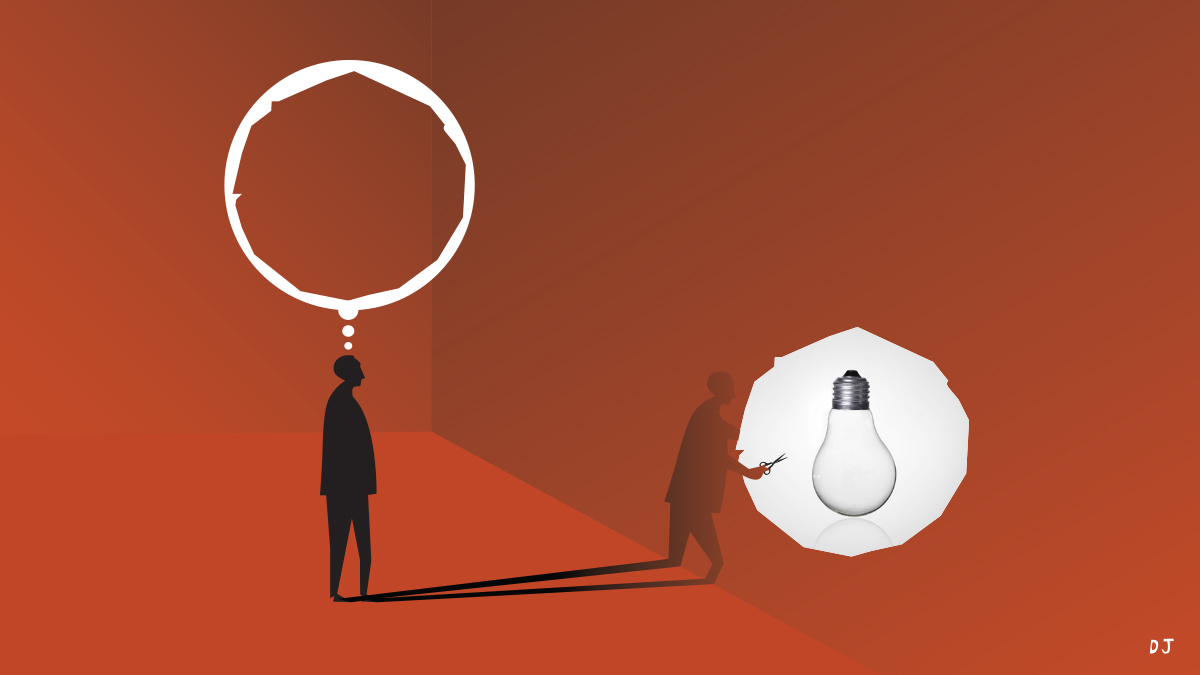

KITA hidup dalam situasi di mana batas dan demarkasi antara penindas dan korbannya bercampur satu dengan yang lain. Juga antara demokrasi dan bukan demokrasi, pahlawan dan pecundang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ini bukan gejala baru. Dalam Bumi Manusia, Pramoedya Ananta Toer menggambarkan percampuran antara yang ditindas dan penindas dengan cara yang subtil melalui tokoh Minke.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ia sekarang ratuku. Aku kawulanya.…Ia adalah Sri Ratu Wilhelmina. Dan ratuku itu malahan tidak pernah tahu, aku benar-benar ada di atas bumi ini. Sekiranya ia lahir satu atau dua abad sebelum atau sesudah aku barang tentu hati ini takkan jadi begini nelangsa.

Kekaguman Minke menjelaskan apa yang dimaksud dengan “ordinariness of difference” yang menandai ko-produksi kuasa secara banal oleh instrumen-instrumen negara dan “subyek” sekaligus. Kekaguman Minke yang terdengar konyol menggambarkan kohabitasi yang licin: ia secara subtil membangun fantasi seakan Sang Ratu bersamanya dalam satu ruang kehidupan. Menurut filsuf Kamerun, Achile Mbembe, kegilaan semacam ini sebenarnya berpangkal dari penampilan birokratik kekuasaan despotik kolonial. Kekuasaan itu lalu dioperasikan melalui pelbagai festival dan ritual yang pada akhirnya menyerap orang untuk ikut ambil bagian termasuk melalui obesesi komedis. Sang Ratu melebur dengan Minke, sang penindas dengan yang ditindas, masyarakat sipil dengan negara.

Hal ini juga yang mendasari populisme hingga mampu menciptakan kondisi seseorang mencintai pemimpin politik meski mereka lahir dari proses politik yang korup.

Namun demikian ordinariness of differences secara paradoksal juga menandai kemungkinan lain, yakni perubahan sosial politik yang paling dramatis sekalipun tidak pernah dipelopori oleh satu dua figur historis yang jelas, lugas, dan terang benderang: selalu ada jiwa musuh di dalam jiwaku, dan ada jiwaku di dalam jiwa musuhku. Di sini satu-satunya logika yang berlaku adalah apa yang disebut oleh Slavoj Zizěk dengan istilah extimacy—external intimacy: segala yang eksterior berasal dari yang lain, bukan kita, namun ada bersama di dalam kita.

Dalam surat kepada kekasihnya, Maria Duchâteau, Sutan Sjahrir menulis:

I love the west because of you, but you could also reverse it; because I love the west, I love you so much...That is the Faust of the west that I love, and I am convinced that only the west, in the sense of that dynamism, that activism, is able to redeem the east from its servitude.

Sjahrir memeluk vitalitas barat sebagai daya untuk mendidik rakyatnya. Vitalitas serupa hidup di dalam Sukarno, Hatta, dan semua pejuang kemerdekaan Indonesia yang mendapat pendidikan barat. Dengan kata lain semua perjuangan yang menolak kolonialisme berpangkal juga dari konfigurasi ambivalen di dalam diri mereka. Di satu sisi mereka pribumi terjajah, di sisi lain mereka juga terpelajar yang memahami dunia dalam pendidikan Barat. Ambivalensi bukanlah akibat, melainkan basis konsitutif.

Dalam pengertian sehari-hari, ambivalensi dipandang sebagai keadaan lemah dalam bersikap; mendua dalam pikir; mencla mencle dalam batin. Sikap itu tak disukai dan diremehkan oleh orang-orang yang tumbuh dalam kultur heroisme politik seperti pejuang demokrasi. Orang-orang yang dalam banyak sejarah umat manusia justru menjadi yang paling cepat berbalik, tak bertanggung jawab, dan kerap menjilat ludah sendiri.

Musuh terbesar ambivalensi ada dalam tradisi “memilih di antara dua mala (the lesser evil). Ambivalensi menolak semua mala dengan mempertahankan penundaan. Logika the lesser evil membunuh ambivalensi dengan ilusi bahwa mala kecil lebih baik daripada mala besar. Memilih di antara dua mala adalah mesin penghasil ironi paling brutal karena the lesser evil tetaplah evil. Dengan kata lain, kalau Anda bertanya, siapakah yang jahat di hadapan ambivalensi? Jawabnya adalah yang memilih salah satu: greater evil atau lesser evil.

Sejauh mana ambivalensi bisa menjadi emansipasi?

Kita tahu keutuhan moral tidak mungkin ada. Satu-satunya cara untuk mempertahankan prinsip agar politik emansipasi mungkin terjadi adalah dengan mereservasi terus ambivalensi. Memelihara ambivalensi artinya menunda keputusan-keputusan heroik yang menjebak.

Dalam Bumi Manusia, Minke pada akhirnya menemukan figur lain yang melampaui fantasi mengenai Ratu Wilhelmina, yakni Annelies Mellema. Seorang gadis Indo, anak Tuan Belanda dengan perempuan pribumi, Nyai Ontosoroh.

“Sinyo Minke! Coba Turun dulu,” kata Ontosoroh. “Annelies bilang padaku, Nyo, jangan gusar, benarkah kau telah menciumnya? Benarkah itu?”

Melihat aku tak bisa menjawab, ia tarik Annelies dan didekatkan padaku. Kemudian, “Nah, jadi benar sekarang. Minke, cium Annelies di hadapanku. Biar aku tahu anakku tidak bohong.” Lalu kucium Annelies pada pipinya.

Saat menulis novel ini, Pramoedya jelas tak mengantisipasi bahwa suatu saat posisi figur semacam ini akan dibaca secara poskolonial, yakni ambivalensi di tingkat fantasi diselesaikan melalui ambivalensi lain yang lebih parah. Minke, sebagaimana, Sjahrir melawan bukan hanya moral kolonial, juga moral lama bangsanya sendiri.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo