Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Bagaimana masyarakat peranakan Arab berjuang untuk menjadi bagian dari orang Indonesia nasionalis yang sedang membebaskan diri dari kolonialisme.

Masyarakat keturunan Arab peranakan (wulaiti) ini berkonflik dengan golongan masyarakat keturunan Arab totok (muwalad) yang berasal dari Hadramaut, Yaman .

Penulis buku ini, Huub de Jonge, adalah Indonesianis dari bagaimana masyarakat keturunan Arab, khususnya kalangan muwalad atau peranakan, yang tadinya berjuang untuk “naik kelas” dari golongan vreemde osterlingen atau Timur Asing agar menjadi bagian d

ADA sesuatu yang lucu, juga ironis, ketika seorang Buya Hamka melukiskan kegelisahan orang-orang keturunan Arab dalam mencari jati diri. Ia mengawalinya dengan songkok.

Ya, songkok adalah lambang isolasi yang menggelikan, katanya. Mereka (orang-orang keturunan Arab) tidak mau mengenakan songkok atau peci Indonesia. Mulanya, mereka memakai tarbus merah ala Turki yang menggunakan jambul. Kemudian, karena barang-barang Italia diboikot lantaran kekejaman kaum fasis di Tripoli, tarbus, yang juga produk Italia, ikut diboikot. Tarbus dijadikan unggun, disiram minyak tanah, dan dibakar. Arab wulaiti dan peranakan kehilangan songkoknya. Namun mereka belum mau mengenakan songkok anak negeri. Sebab, ada perasaan, dengan memakai songkok, apalagi blangkon, mereka turun derajat.

Entah kapan persisnya Buya Hamka menulis artikel itu. Yang terang, ada seorang pemuda keturunan Arab kelahiran Ampel, Surabaya, yang menjawab tantangan itu pada Agustus 1934. Ia berbusana Jawa, dengan blangkon dan beskap. Fotonya terpampang di surat kabar Matahari, koran berbahasa Melayu yang berhaluan nasionalis dan diasuh seorang redaktur peranakan Tionghoa bernama Kwee Hing Tjiat.

Dan pemuda berhidung mancung itu, Abdul Rahman Baswedan, tidak hanya menantang kecenderungan orang keturunan Arab seperti yang dilukiskan Buya Hamka. Baswedan secara simbolis telah melanggar kebijakan diskriminasi kolonial yang menggolongkan dan mengisolasi masyarakat Hindia Timur ini dalam tiga lapisan: Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Baswedan dan kawan-kawannya di Persatoean Arab Indonesia membawa banyak perubahan pada 1930-an.

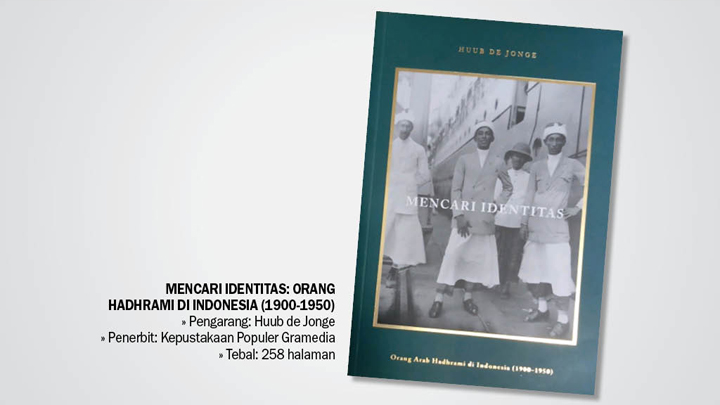

Buku Mencari Identitas: Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950) yang berisi kumpulan artikel Huub de Jonge melukiskan bagaimana masyarakat keturunan Arab, khususnya kalangan muwalad atau peranakan, yang tadinya berjuang untuk “naik kelas” dari golongan Vreemde Osterlingen atau Timur Asing agar menjadi bagian dari orang-orang Eropa sekonyong-konyong banting setir. Dalam waktu singkat, mereka ingin “turun kelas,” menjadi bagian dari orang-orang Indonesia nasionalis yang sedang sibuk membebaskan diri dari kolonialisme.

Mencari Identitas: Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950) memberikan gambaran komprehensif betapa perubahan besar ini berlangsung di antara arus pasang nasionalisme di Nusantara; konflik internal antargolongan, warisan dari struktur sosial yang berlaku di Hadramaut dan pertarungan nilai-nilai totok (wulaiti) dan peranakan (muwalad). Semua ini disajikan dengan narasi lancar dalam artikel-artikel yang kaya dengan data demografis. Pembaca boleh jadi akan menemukan pengulangan dalam buku setebal 258 halaman ini. Tapi itu terjadi karena setiap faktor tidak berdiri sendiri, melainkan berjalin-berkelindan dan saling mempengaruhi dalam sebuah narasi besar perjalanan orang-orang totok dari Hadramaut ke Nusantara dan bagaimana mereka lalu beranak-pinak dan bertahan di tanah barunya.

Regenerasi dari kaum wulaiti ke golongan muwalad memang tidak selalu mulus. Muwalad adalah keturunan Arab yang lahir di Nusantara dan tidak begitu merasakan keterikatan emosional dengan Hadramaut. Sedangkan wulaiti adalah orang Arab yang lahir dan besar di Hadramaut lalu berkelana ke Nusantara, dan karena itu masih menyimpan nilai-nilai lama dari tanah kering yang bergunung-gunung di sudut barat daya Jazirah Arab tersebut. Dan regenerasi ini berlangsung di depan mata dan pengawasan ketat pemerintah kolonial waktu itu.

Dalam bukunya, Hadhrami Awakening, penulis Natalie Mobini-Kesheh menyinggung kekhawatiran pemerintah kolonial terhadap komunitas yang menjadi sasaran propaganda Turki yang mendudukkan Sultan Hamid II sebagai nukleus gerakan internasional Pan-Islamisme. Dalam Mencari Identitas: Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950) Huub de Jonge memaparkan lebih jauh. Indonesianis dari Radboud University Nijmegen, Belanda, ini menyodorkan satu bab khusus tentang perkembangan kebijakan kolonial Belanda terhadap komunitas yang memiliki pengaruh lumayan kuat di kalangan masyarakat muslim tersebut.

Walhasil, di antara menguatnya politik identitas serta pandangan yang mengandalkan generalisasi dan stereotyping yang mengabaikan keberagaman dalam satu komunitas dewasa ini, karya Huub de Jonge itu—ia juga banyak meneliti soal Madura—menawarkan sesuatu yang menyegarkan.

IDRUS F. SHAHAB

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo