Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pengalaman sineas Gerzon Ayawaila membuat film etnodokumenter tarawangsa di Rancakalong

Bereksperimen dengan split screen.

Bagi masyarakat Rancakalong, tarawangsa semacam terapi psikologis.

“AYO, Pak, lepaskeun, lepaskeun.” Gerzon Ron Ayawaila, sineas dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ), masih ingat beberapa orang berkata demikian kepadanya suatu kali ketika ia ikut ngibing merespons alunan musik magis tarawangsa di Rancakalong. Gerzon mulanya tak mengerti apa yang dimaksud dengan “lepaskeun”. Namun ia kemudian paham: sembari bergerak mengikuti bunyi tarawangsa, seseorang seyogianya melepaskan semua beban pikiran. Tatkala sedikit demi sedikit musik membawa orang itu ke suasana trance, tubuh otomatis bergerak sembari membuang semua persoalan. “Saya lihat tarawangsa berfungsi seperti terapi psikologis untuk masyarakat di sana,” kata Gerzon.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rancakalong di Sumedang, Jawa Barat, dikenal sebagai daerah tempat lahirnya kesenian tarawangsa. “Untuk keperluan disertasi, saya ingin mencari tradisi lisan yang belum terkontaminasi agama dan politik,” ujar Gerzon. Penyelamannya dalam dunia tarawangsa bermula dari salah satu karyawan di IKJ yang berasal dari Sumedang dan memiliki mertua seorang budayawan Sumedang yang mempelajari tarawangsa. “Namanya E. Koesomayadi, penulis buku tentang sejarah Sumedang. Dia seorang guru. Bukunya seperti diktat,” ucap Gerzon. E. Koesomayadi kemudian menjadi semacam informan pertama Gerzon untuk memasuki dunia tarawangsa Rancakalong. “Saya butuh informan karena saya dengar para tetua adat Rancakalong tidak mudah menerima orang luar.”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

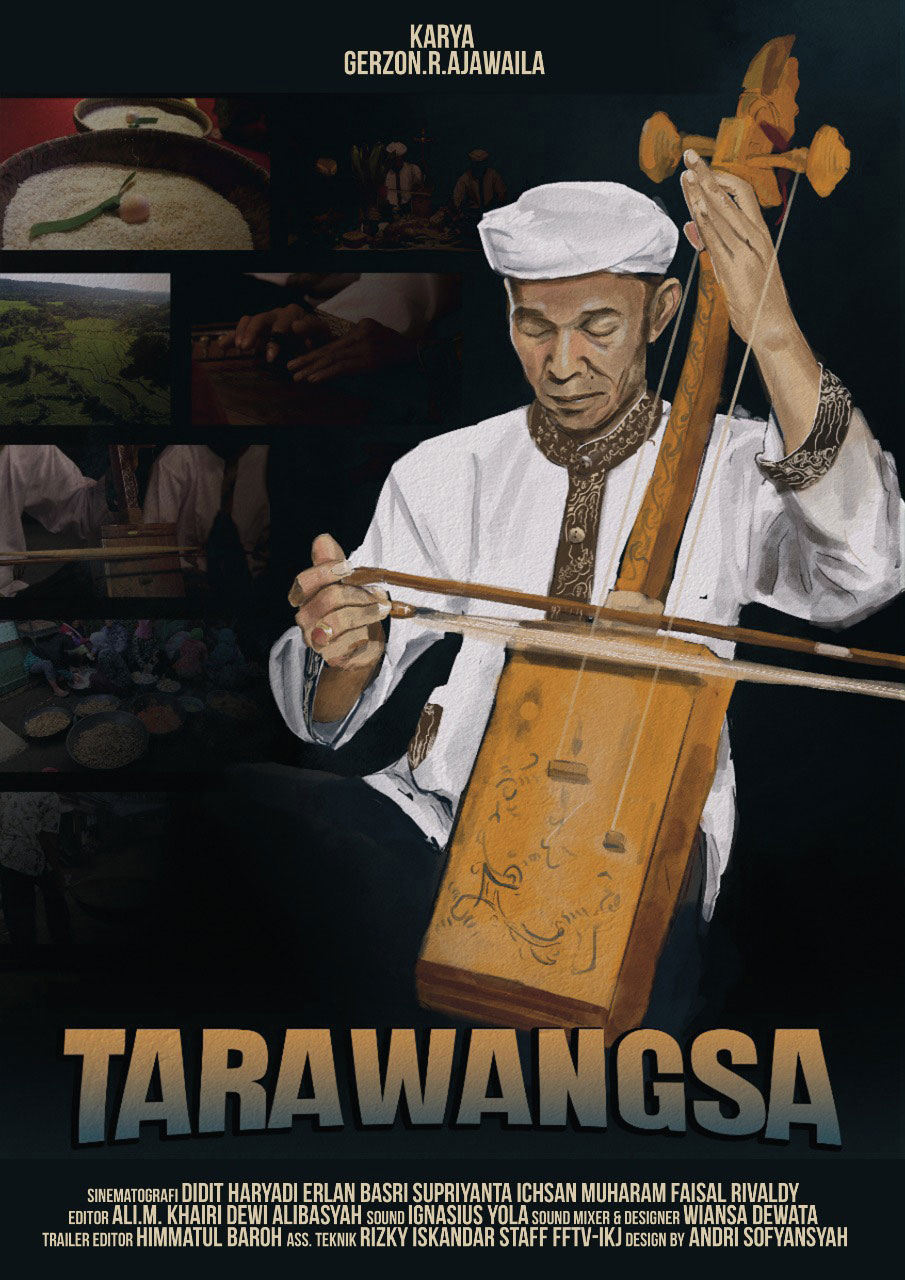

Poster film Tarawangsa karya Gerzon Ron Ayawaila.

Pada Oktober 2016, tepatnya 9 Suro, untuk pertama kalinya Gerzon mengunjungi rumah salah satu tetua adat Rancakalong. Gerzon ingat, saat itu satu hari menjelang ritual ngabubur. “Setiap 10 Suro mereka mengadakan ritual ngabubur. Upacaranya mulai pukul 10 pagi sampai besoknya,” katanya. Gerzon, meski mulanya tak berencana menginap, tinggal di situ untuk mengikuti ngabubur. Ia membawa kamera kecil. Tatkala menyaksikan ngabubur, Gerzon melihat tarawangsa—musik sakral yang berinstrumen rebab dan kecapi—justru menjadi unsur utama. “Tarawangsa bukan sekadar musik ilustrasi. Tarawangsa justru syarat ngabubur. Tanpa tarawangsa, ritual akan salah,” tuturnya.

Gerzon sadar, tarawangsa memiliki relasi kuat dengan ritual. Dia mendengar ada satu upacara besar selain ngabubur, yaitu ngalaksa. Secara harfiah, ngalaksa berarti membikin laksa, sementara ngabubur membuat bubur. Ngalaksa adalah ritual untuk mengucapkan terima kasih kepada Nyi Pohaci atau Dewi Sri. Ritual itu diadakan pada Juli-September, setiap kali seusai panen. Empat kali berturut-turut sejak 2017 Gerzon selalu hadir dalam upacara ngalaksa. “Ngabubur biasanya dilakukan di rumah salah satu kepala adat dan pelaksananya keluarga besarnya, sementara ngalaksa di seluruh Rancakalong,” kata Gerzon. “Ngalaksa diadakan selama lima hari di lima dusun Rancakalong, nonstop, dari pagi sampai malam. Bergantian di setiap desa, misalnya Desa Nagarawangi pukul 1 siang sampai pagi, dilanjutkan desa lain, seperti Cibungur.”

Dalam setiap ngalaksa itu, tarawangsa selalu menjadi pusat. Tiap dusun memiliki pemain tarawangsa sendiri. Dusun juga membawa sesajen sendiri untuk tarawangsa. Gerzon mengamati bagaimana urut-urutan musik tarawangsa dimainkan, dari mengundang “kehadiran” Nyi Pohaci sampai berangsur membawa hadirin yang menari ke atmosfer trance. “Musik yang dihasilkan Tarawangsa ada tingkatnya, bisa sampai sembilan tingkat. Masing-masing berbeda ritme, melodi, dan cara memetiknya. Tapi, bagi kuping urban seperti saya, perbedaan tingkat itu hampir tipis,” tuturnya. Yang menarik, Gerzon melihat ada begitu banyak sesajen untuk musik tarawangsa. “Saya pernah mengikuti ritual masyarakat adat di Fakfak Barat, daerah Sumatera Utara yang berbatasan dengan Aceh, Cirebon, Baubau, Solok, semua tidak sebanyak tarawangsa sesajennya. Sesajen tarawangsa bisa meliputi 102 jenis makanan, dari ayam panggang, telur, beras, kembang, kue, segala macam. Masyarakat kompak mengumpulkan sumbangan untuk sesajen itu.”

Tradisi Ngabubur di rumah tetua adat Abah Omah di Desa Cijere Nagarawangi, Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 2018. Dok. Gerzon

Sebagai sineas, Gerzon memiliki tantangan penelitian yang berbeda dengan etnomusikolog ataupun antropolog. Ia dituntut menciptakan dokumentasi visual yang bisa menghasilkan pemahaman utuh mengenai relasi tarawangsa dengan ngabubur dan ngalaksa. “Banyak peneliti melihat tarawangsa sebagai sesuatu yang terpisah dengan kedua upacara itu. Saya tidak,” ucapnya. Gerzon dibantu dua kru menggunakan dua kamera, Sony F55 dan kamera kecil sebagai moving camera.

“Di kepala saya, perekaman harus bertolak dari metode etnografi. Saya harus mendekat obyek untuk merekam, meski ada fasilitas zooming (mendekatkan obyek) di kamera,” katanya. Menurut Gerzon, banyak peristiwa paralel yang harus direkam sekaligus. Misalnya, ketika ngabubur di rumah tetua tarawangsa digelar, pada saat bersamaan ada prosesi ke makam leluhur. “Keduanya harus kami ikuti,” ujarnya. Gerzon merasa beruntung karena para tetua adat Rancakalong mempercayainya. Bahkan ia diizinkan mengambil gambar pusaka-pusaka tua yang tidak bisa dilihat sembarang orang. “Keris, tongkat, dan pusaka lain itu disimpan di loteng rumah.”

Karena itu, Gerzon berusaha sebisa mungkin untuk setia hanya merekam tradisi asli tarawangsa. “Pernah pada pembukaan acara ngalaksa, di pendapa ada kuda renggong (atraksi kesenian kuda yang dilatih menari mengikuti irama kendang). Saya bingung. Ternyata kuda itu disiapkan untuk menyambut bupati dan sekretaris daerahnya. Saya tidak merekam ini karena saya merasa itu bukan bagian dari ritual,” tuturnya. Menurut Gerzon, kejadian itu adalah imbas dijadikannya Rancakalong sebagai kawasan desa pariwisata. “Dulu ngalaksa dilakukan lima tahun sekali, tapi karena ada konsep desa pariwisata menjadi satu tahun. Yang saya prihatinkan, masyarakat jadi mulai bergantung pada dana pemerintah daerah. Mereka mengajukan proposal segala untuk upacara. Padahal dulu murni gotong-royong.”

Salah satu kesulitan Gerzon saat merekam kesenian tarawangsa adalah penggunaan pelantang suara oleh masyarakat. “Saya mengalami kendala teknis. Karena mereka menggunakan toa, musik tarawangsa tidak bisa saya rekam murni,” katanya. Gerzon sempat ingin membeli speaker yang bagus untuk menggantikan toa yang menghasilkan bunyi sember dan keras itu. Tapi masyarakat Rancakalong memandang toa melantangkan suara tarawangsa bak azan. Untuk menghasilkan suara rekaman yang berkualitas, Gerzon harus putar otak. “Jujur ini paling tidak enak, tapi terpaksa saya lakukan. Akhirnya saya panggil para pemain tarawangsa ke Jakarta, ke kampus saya, IKJ. Saya rekam di studio IKJ agar suaranya bersih,” ujarnya. Walaupun demikian, ambiens suara orang ramai, mengoceh, dan lain-lain yang tertangkap kamera saat di Rancakalong ia pertahankan.

Gerzon pada upacara adat Ngalaksa, di Desa Cibunar, Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 2017. Dok. Pribadi

Gerzon mendapatkan data visual mentah berdurasi 20 jam. Untuk keperluan disertasi di Institut Seni Indonesia Surakarta, Jawa Tengah, yang ia pertahankan dua pekan lalu, Gerzon memadatkannya menjadi 26 menit. “Harus kerja keras mengeditnya,” ucapnya. Hal utama yang ia hendak sajikan dalam film adalah bagaimana tarawangsa menjadi inti ngabubur dan ngalaksa. Untuk itu, Gerzon bereksperimen dengan menampilkan tiga layar. “Layar di tengah menampilkan dokumentasi musik tarawangsa, layar kiri rekaman upacara ngabubur, dan layar kanan dokumentasi ngalaksa. Durasi masing-masing 26 menit,” ujarnya. Ketiga layar ini bisa menunjukkan bahwa tarawangsa adalah pusat ngabubur ataupun ngalaksa dan ketiganya berkesinambungan. “Ngedit-nya harus memperhitungkan sinkronisasi ketiganya.”

Sepanjang pengetahuan Gerzon, penggunaan tiga layar terpisah untuk menyajikan peristiwa ritual dokumenter belum pernah dicoba sineas lain. “Pada 1922, sineas Rusia, Dziga Vertov, katanya sudah bereksperimen dengan split screen. Namun, setelah saya riset, bukan split screen, tapi super-impose. Ia menampilkan image bertumpuk-tumpuk. Bukan itu yang saya maksud,” katanya. Bagi Gerzon, tiga layar terpisah itu menjadi strategi untuk menangkap utuh makna dan fungsi tarawangsa di Rancakalong. “Saya ingin menghadirkan realitas tarawangsa. Saya tidak ingin menambah-nambahi. Yang pertama realitas. Estetika nomor dua,” ucapnya.

Bunyi tarawangsa agaknya sudah sedemikian menyentuh perasaan Gerzon. Sampai sekarang, ia masih terngiang-ngiang ajakan: “Ayo, Pak, lepaskeun, lepaskeun….”

ISMA SAVITRI

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo