Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Perjalanan panjang Ratih Kumala mengembangkan Gadis Kretek menjadi film seri.

Industri televisi yang berat menambah jam terbang Ratih Kumala sebagai penulis.

Sapardi Djoko Damono dan Joko Pinurbo menjadi panutan Ratih Kumala dalam berkarya.

Nama Jeng Yah alias Dasiyah menjadi bintang paling terang dalam drama seri Gadis Kretek yang tayang di salah satu platform streaming film, Netflix, pada November 2023. Jeng Yah, yang diperankan aktris kondang Dian Sastrowardoyo, memang menjadi tokoh utama dalam serial lima episode tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

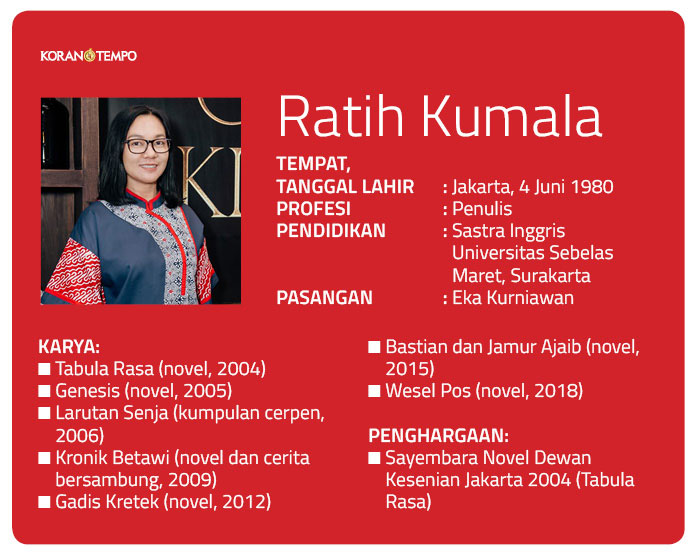

Gadis Kretek dilaporkan sudah ditonton lebih dari 1,6 juta kali penayangan. Walhasil, Gadis Kretek masuk daftar 10 besar global series Netflix. Sejatinya, selain Jeng Yah, ada sosok perempuan yang menjadi otak dari Gadis Kretek. Ia adalah Ratih Kumala, penulis novel dengan judul yang sama. Ya, film serial Gadis Kretek diangkat dari novel Ratih yang sudah dirilis pada 2012.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Namun sampai sekarang Ratih seperti belum percaya novel yang ia tulis bisa sukses dikonversi menjadi film seri. Menurut dia, kerja keras orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film membantu dirinya mengembangkan Gadis Kretek, bahkan melebihi ekspektasinya.

"Di benak saya, tidak pernah terpikirkan Jeng Yah selalu pakai kebaya hitam, lalu pakai kebaya putih. Itu semua adalah kejelian mereka menerjemahkan cerita saya," kata Ratih kepada Indra Wijaya dari Tempo, Kamis, 4 Januari lalu.

Ratih bercerita tentang jalan panjang novel Gadis Kretek beralih wahana menjadi film seri. Maklum, persiapan awal saja sudah dilakukan sejak 2018. Selain itu, Ratih berkisah tentang keputusannya menjadi penulis, kehidupan rumah tangganya dengan penulis Eka Kurniawan, serta hobi barunya. Berikut ini wawancara dengan Ratih Kumala.

Bagaimana ceritanya novel Anda yang berjudul Gadis Kretek diangkat jadi film?

Novel ini terbit pertama pada 2012. Waktu itu saya dan Mas Ifa Isfansyah (sutradara film seri Gadis Kretek) sempat ingin mengubah novel ini jadi skenario film, tapi kesempatan itu belum ada. Kami sempat tek-tokan untuk bikin skenarionya, tapi banyak sekali hal yang dipotong dari cerita aslinya. Mungkin kesempatan saat itu belum bagus, jadi sempat mandek lama sekali.

Lalu, pada 2018, Mas Ifa memperkenalkan saya dengan Mbak Shanty Harmayn yang sekarang jadi produser film seri Gadis Kretek. Dari situ kami mulai intensif komunikasi. Pada 2018, platform film digital sudah mulai berkembang. Di situ kami menyadari media yang tepat untuk menampung Gadis Kretek itu film seri.

Sebab, kalau film saja, durasinya pendek, sementara cerita Gadis Kretek itu sangat panjang. Kami mulai intensif mengembangkan skenario itu pada 2019. Ada beberapa penulis yang terlibat, bukan cuma saya. Sebenarnya tim penulis serial Gadis Kretek itu bongkar-pasang.

Kalau di serial itu, ada lima episode. Tapi dulu kami sempat mencoba untuk membuat dalam sepuluh episode. Alasannya karena ada tiga periode dalam cerita ini, yakni 1940-an, 1960-an, dan 2000-an. Akhirnya kami ambil tengah-tengah, kami mengorbankan salah satu periode. Akhirnya periode 1940-an kami hapus dan berfokus di dua periode saja.

Di tengah-tengah itu, Mas Ifa dan Mbak Shanty mengajak serta Kamila Andini untuk terlibat dalam penyutradaraan film ini. Memang film ini butuh sentuhan perempuan, dan saya rasa ini keputusan tepat.

Apakah proses pembuatan skenario sempat terhambat pandemi?

Saat masa pandemi itu, prosesnya masih tahap penulisan skenario. Kalau menulis skenario itu, yang diskusi ya kami penulis saja. Jadi ya cuma kelompok kecil. Tapi waktu riset masih dimulai akhir-akhir masa pandemi. Waktu itu kami masih wajib pakai masker dan menjalankan protokol kesehatan. Masih sempat kami keliling ke beberapa kota di Jawa. Ada di Kedu, Temanggung, Muntilan, dan Yogyakarta. Saya dan tim penulis juga ada beberapa tim produksi, termasuk sutradara, produser, ikut dalam proses riset.

Seingat saya, waktu kami sedang syuting juga masih masuk ke akhir masa pandemi. Jadi setiap datang itu kami harus menjalani tes swab. Sempat ada beberapa orang yang positif, jadi mau enggak mau kami istirahat syuting dulu. Dian Sastrowardoyo sempat positif juga dan syuting dihentikan dulu karena memang dia pemeran utamanya.

Ratih Kumala sedang mengikuti kelas akting di Salihara, November 2023. Dok. Kelas Akting Salihara

Bagaimana proses penulisan naskahnya? Apakah ada sedikit perubahan atau improvisasi, mengingat ada periode waktu yang dihapus?

Tentu saja karena saya akui ini media yang berbeda antara novel, di mana itu industri buku, dan film itu industri audiovisual. Karena saya terlibat 100 persen di penulisan skenario, cerita yang di film seri itu memang mengambil periode 1960-an dan 2000-an saja. Tapi secara alur masih sama, hanya kami butuh mengubah dalam bentuk visual, jadi dialog dan adegan harus mengalami penyesuaian. Tapi saya tetap menjaga agar cerita tidak keluar dari novel.

Kami perhatikan juga gaya bahasa pada 1960-an. Karena ketika naskah sudah jadi, kami serahkan itu ke semua kru yang terlibat. Lalu mereka punya tanggapan sendiri-sendiri terhadap skenario ini sesuai dengan bagian masing-masing. Misalnya bagian wardrobe, ada art director, dan yang lain punya cara sendiri menerjemahkan karya saya. Senang rasanya mereka bisa terlibat dalam karya saya.

Apakah Anda juga dilibatkan dalam pemilihan aktor? Dian Sastrowardoyo sebagai Jeng Yah, misalnya.

Jadi, waktu kami mulai cari-cari pemain, saya selalu dikasih tahu hasil casting. Saya tidak ikut proses casting-nya, tapi saya selalu dikasih hasilnya. Waktu itu pertama-tama yang kami tahu itu kami memang ingin Dian Sastrowardoyo yang jadi Jeng Yah. Dari Dian Sastrowardoyo itu kemudian kami bangun siapa orang-orang di sekitarnya. Misal, siapa yang cocok jadi Soeraja, Seno, ayah, ibunya, seperti itu.

Dian memang sudah terpilih, tapi ada beberapa pemain yang harus mengikuti casting dulu. Saya hargai mereka yang benar niat ikut casting. Saya biasanya dikasih hasil casting-nya, lalu kami diskusikan siapa yang cocok untuk sebuah peran. Lalu ada masalah lain, jadwal aktor yang bentrok. Jadi yang susah itu atur jadwal biar semuanya cocok. Tapi, secara keseluruhan, saya terlibat dalam pemilihan pemain. Para produser sangat terbuka kepada saya.

Bolehkah diceritakan bagaimana Anda menulis novel ini? Bagaimana Anda melakukan riset hingga menemukan cerita dalam tiga periode waktu?

Gimana, ya. Kayaknya dulu yang saya tahu kretek itu selalu jadi alat politik atau kampanye. Kalau sekarang pemilu, yang beredar kaus dan poster partai atau si calon. Tapi zaman dulu semua itu adalah bentuk bungkus kretek. Mereka mencetak bungkus kretek dengan desain gambar partai tertentu dan diedarkan. Itu praktik umum sejak dulu. Buat saya, itu sangat menarik. Akhirnya saya adaptasi jadi bagian dari cerita.

Tapi sebenarnya ide dari Gadis Kretek itu kan kakek saya dulunya pengusaha kecil kretek di kota kecil di Jawa Tengah. Saya tidak mengenal beliau, kakek saya. Yang tersisa pada saya hanya cerita yang selama ini diceritakan oleh keluarga saya, ibu saya, bude, om, dan tante, terutama saat Lebaran kami kumpul di Muntilan.

Sebenarnya cerita-cerita seperti ini sudah ada sejak kecil dan menempel di kepala. Waktu kecil itu saya belum ingin jadi penulis. Saya bisa bayangkan di sudut rumah kakek saya itu dulunya ada banyak orang yang kerja melinting kretek, lalu ada tempat menyimpan tembakau. Lalu rumah kakek saya itu selalu wangi tembakau dan cengkih.

Saya awalnya mengira Gadis Kretek itu cuma akan jadi cerita pendek. Tapi ternyata idenya lumayan besar, jadi novel malahan. Jadi panjang ceritanya, he-he-he.

Selain dari memori keluarga, riset seperti apa yang Anda lakukan?

Iya, kalau dari keluarga itu, saya cuma dapat cerita-cerita. Begitu mau menulis, saya terbentur banyak hal karena saya enggak tahu banyak soal kretek. Jadi saya harus pergi ke Kudus, Semarang, cari buku-buku yang berkaitan dengan kretek. Lalu tanya-tanya juga ke orang lain.

Apa bedanya proses kreatif dari pembuatan novel Gadis Kretek dibanding karya Anda yang lain, seperti Tabula Rasa?

Saya merasa setiap karya saya itu beda-beda prosesnya. Proses di sini maksud saya adalah pola berpikir. Kalau proses penulisannya sama karena saya termasuk penulis yang stagnan dalam menulis. Tidak ada yang spesial. Jadi saya mulai dari tulis dulu dengan cara ide awal saya bikin kerangka karangan. Kemudian saya tulis awal. Lalu di tengah-tengah saya riset, kemudian menulis lagi.

Kalau cara berpikir, saya merasa dari satu buku ke buku lain, saya lebih matang di buku yang baru. Atau kadang-kadang saya lebih suka buku yang baru. Itu kecenderungan saya. Bahkan sering saya kalau membaca novel lama saya itu sering bertanya, kok saya dulu menulis seperti ini, ya? Kok, saya dulu sok banget menulis seperti ini?

Jadi saya pahami itu sebagai proses cara berpikir saya. Makanya, ketika saya menulis Gadis Kretek sebagai film serial, buat saya ini semacam kesempatan kedua saya menulis karya yang sama. Karena saya bukan tipikal penulis yang menulis sekuel. Saya lebih suka jadi penulis yang kalau karya sudah selesai, ya selesai, bukan harus bikin buku keduanya. Saya lebih suka move on ke cerita yang baru.

Dari penulisan skenario Gadis Kretek itu, saya paham bahwa satu cerita itu bisa ditulis dengan cara berbeda. Dengan cerita yang sama, tapi berbekal pengalaman yang sekarang bisa ditulis seperti ini, seperti itu.

Berarti Anda lebih puas dengan Gadis Kretek versi film ketimbang novel?

Enggak juga sih sebenarnya. Tapi, kalau secara audiovisual, saya suka karya yang sekarang ini. Karena hasilnya melebihi ekspektasi saya dulu. Saat itu saya hanya tahu Jeng Yah itu bentuknya seperti ini. Tapi saya enggak tahu Jeng Yah itu ternyata hanya memakai baju hitam terus. Itu semua diterjemahkan dengan baik oleh semua seniman yang terlibat dalam pembuatan film ini. Saya merasa tidak apa-apa dengan cara mereka membuat Gadis Kretek, toh hasilnya sangat baik.

Itu kalau Gadis Kretek dalam bentuk film. Kalau dalam bentuk tulisan bagaimana?

Kalau dalam bentuk novel, saya justru suka karya terbaru saya ketimbang Gadis Kretek, he-he-he.

Berarti Anda lebih suka dengan novel Gadis Kretek dibanding Tabula Rasa? Padahal Tabula Rasa saat itu menang penghargaan bergengsi di Dewan Kesenian Jakarta.

Iya, he-he-he. Saya selalu begitu, kalau saya bikin novel baru, pasti saya merasa kok novel saya yang dulu begitu, ya. Kok, bisa saya bikin novel seperti itu, he-he-he. Jadi saya lebih suka novel terbaru saya, Saga dari Samudera, daripada Gadis Kretek. Mungkin ini karena standar kepuasan saya selalu naik terus.

Tapi ada beberapa pihak yang khawatir karya novel dan film serial Anda, Gadis Kretek, bisa meningkatkan jumlah perokok. Bagaimana tanggapan Anda?

Iya, saya sempat baca itu di media sosial kalau enggak salah. Kalau saya merasa, jangan sampai hidup kita ditentukan oleh film yang ditonton. Itu dangkal sekali. Kasihan sekali. Film ini bentuknya hiburan. Misalnya kita menonton film Joker, apakah kita harus jadi gila juga? Jadi tontonan yang dinikmati itu sebatas hiburan, jangan sampai mempengaruhi prinsip hidup kita.

Novel Tabula Rasa menjadi pembuka yang manis dalam karier Anda sebagai penulis. Bagaimana Anda meramu dan membuat cerita tersebut?

Saat menulis Tabula Rasa, saya merasa masih banyak hal yang harus saya pelajari. Saya saat itu merasa ini novel yang keren, ha-ha-ha. Banyak karakter yang saya jadikan panutan dalam setiap membuat novel. Saat itu saya lebih banyak riset di buku. Maklum, karena saat itu saya masih mahasiswa miskin yang enggak bisa pergi ke mana-mana, he-he-he.

Saya ketika itu lumayan senang dengan hasil Tabula Rasa. Buat saya, itu awalan bagus. Dan saya pikir itu ada kaitannya juga dengan keberuntungan yang menaungi saya. Jadi waktu itu saya tinggal di Solo berstatus mahasiswa Universitas Sebelas Maret.

Ada apa dengan Solo?

Saya lahir di Jakarta, sampai SMP saya pindah ke Solo karena ikut ayah yang pindah bekerja di sana. Solo itu sangat berbeda dengan Yogyakarta yang sangat dinamis, banyak komunitas penulis dan seniman. Solo enggak seperti itu. Saya bingung cari komunitas penulis di Solo saat itu. Jadi, saat kuliah itu, saya sudah tertarik menjadi seorang penulis. Saya rajin kirim tulisan cerpen ke media. Lalu, saya pikir, kenapa saya tidak ikut lomba novel DKJ saja. Tujuan saya waktu itu, saya ingin tulisan saya dibaca sastrawan senior.

Saat itu jurinya adalah Sapardi Djoko Damono, Budi Darma, dan Maman Mahayana. Setelah itu, tiba-tiba saya dapat telepon dari DKJ, meminta saya ke Jakarta. Saya pikir sebagai peserta memang diwajibkan datang. Eh, ternyata saya menang. Sejak itu hubungan saya dengan ketiga juri sangat baik. Mereka orang-orang yang mendukung saya. Apalagi Pak Sapardi. Meski saya tidak pernah jadi mahasiswa beliau, ketika berbicara dengan beliau, saya merasa seperti kuliah.

Ratih Kumala. Dok.Pribadi

Apakah ada tip untuk penulis muda?

Saya selalu merasa menjadi penulis itu berarti saya harus jadi pembaca. Dulu saya jadi penulis karena suka membaca. Dari membaca, saya jadi suka menulis. Saya suka tulisan fiksi. Karena saya enggak punya guru menulis, yang jadi guru saya itu ya buku. Menurut saya, penulis itu akan teruji hanya oleh waktu. Kebetulan yang saya bisa cuma menulis, jadi ya sudah, malah menambah jam terbang.

Bagaimana Anda bisa memilih menjadi penulis? Apakah setelah Tabula Rasa sukses?

Iya, setelah Tabula Rasa. Sebelumnya saya cuma hobi menulis. Itu pun cerpen. Kalau menulis puisi, saya bisa dan pernah, tapi saya merasa tidak pernah bagus. Saya merasa puisi saya murahan, ha-ha-ha. Tapi saya seorang penikmat dan pembaca puisi.

Apakah Anda pernah bekerja di luar dunia penulisan?

Saya pernah bekerja di bidang perhotelan jadi sekretaris. Lalu saya merasa tidak cocok di bidang ini. Kemudian saya menikah dan pindah ke Jakarta dengan Eka Kurniawan. Eka sangat serius menulis. Sejak itu saya putuskan, di mana pun saya hidup, saya ingin selalu dekat dengan tulisan. Entah itu wartawan atau apa pun. Ternyata saya terdampar di pekerjaan penulisan skenario. Justru itu semakin menambah jam terbang saya. Apalagi skenario untuk industri televisi yang ketat. Bekerja seperti dipaksa harus produktif. Tidak boleh kehilangan mood sedikit pun.

Menurut Anda, lebih menarik yang mana? Menulis skenario atau novel?

Beda-beda ya adrenalinnya. Kalau di industri televisi, adrenalinnya tinggi sekali karena dikejar banyak orang. Sementara novel itu cara saya menjaga idealisme dalam menulis. Di novel, saya bisa punya banyak waktu untuk riset dan menulis. Tapi yang bikin jam terbang saya tinggi dan kemampuan menilai suatu karya bagus atau tidak itu justru karena saya ada di industri televisi. Menulis skenario itu pekerjaan komunal. Banyak orang yang menunggu tulisan saya karena di situ masih panjang proses produksi karyanya.

Bagaimana membagi waktu antara bekerja dan menulis?

Kalau harian, jelas saya lebih banyak menulis skenario. Kalau menulis novel, saya harus benar-benar cari waktu yang banyak dan tenang karena itu waktu saya bekerja sesuai dengan idealisme saya. Jadi saya putuskan cuti untuk jalan-jalan bertemu orang. Justru yang menjadikan saya manusiawi adalah karya idealis saya, yakni novel. Saya bisa membumi bertemu orang untuk mengembangkan karakter-karakter yang akan saya tulis. Saya rasa, secara pribadi saya tidak bisa disuruh memilih yang industri atau idealis. Saya tidak bisa jawab itu karena masing-masing punya nilainya sendiri.

Banyak penulis yang punya target berapa novel dalam kurun waktu tertentu. Bagaimana menurut Anda?

Tidak masalah sih karena mungkin mereka punya preferensi sendiri-sendiri. Di industri penulisan skenario juga begitu. Kami bekerja dalam satu rangkaian gerbong. Jadi, kalau saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, yang lain juga tidak akan bisa bekerja. Skenario adalah inti dari cerita. Kalau skenario belum siap, produksi yang lain tidak akan jalan.

Anda punya cerita menarik saat bekerja di industri televisi sebagai penulis skenario?

Saat saya menulis skenario untuk sinetron striping. Kebetulan saya belum pernah mengalami proses produksi sinetron yang sangat padat. Ibarat kata, menulis naskah pagi ini, syuting siang hari, biar bisa tayang malam harinya. Itulah kondisi industri televisi Indonesia saat ini. Memang kejam banget, tapi banyak orang yang hidup di dalamnya.

Tapi bagaimana lagi, ini industri hiburan yang disukai masyarakat. Enggak semua masyarakat mampu membayar untuk berlangganan tayangan hiburan seperti Netflix atau yang lain. Karena itu, sinetron masih banyak diminati. Walhasil, dunia industri televisi yang berat itu terus bertahan.

Teman-teman saya yang bekerja di situ punya fisik yang kuat. Jika tidak kuat, mungkin bisa tifus, he-he-he. Tidak terbayang kalau itu saya. Karena pekerjaan saya biasanya ada jeda dua minggu sebelum tayang. Itu menurut saya masih manusiawi.

Siapa tokoh inspirasi atau panutan Anda dalam menulis?

Sapardi Djoko Damono, Joko Pinurbo. Itu dua penyair yang saya kagumi. Sebenarnya penulis lain juga banyak, tapi saya kagumi mereka per karya. Saya jadi penulis di awal 2000-an. Para penulis perempuan luar biasa, seperti Ayu Utami, Djenar Maesa Ayu, dan Dewi Lestari. Kalau penulis luar, saya suka dari Jepang, Hikaru Okuizumi. Penulis cerpen yang sekarang saya kagumi itu ada Rio Johan. Sementara itu, penulis cerpen dan puisi ada Cyntha Hariadi, saya suka banget. Tapi, kalau benar-benar tokoh penulis Indonesia yang saya suka selain Pramoedya Ananta Toer, ya Sapardi Djoko Damono dan Joko Pinurbo. Itu yang jadi panutan saya.

Bagaimana kedekatan Anda dengan dua panutan itu?

Saya tidak sering bertemu beliau-beliau. Tapi untuk mendiang Pak Sapardi itu kan anak mal, ya. Mal yang sering saya datangi itu Mall Pondok Indah. Kebetulan rumah beliau tidak jauh dari situ. Jadi beliau olahraga itu jalan-jalan ke mal. Jadi saya sering bertemu beliau dan ngobrol hal-hal kecil. Atau juga bisa bertemu saat ada acara atau janjian bertemu editor di waktu yang sama.

Kalau dengan Joko Pinurbo, lebih sulit dihubungi. Berbeda dengan Pak Sapardi yang waktu itu masih bisa ditelepon dan sebagainya. Joko Pinurbo lebih tertutup. Kalau datang ke Yogyakarta, saya selalu hubungi beliau untuk bertemu, tapi hanya bisa dua kali kalau tidak salah. Terakhir Desember lalu saya ke Yogyakarta sempat bertemu beliau di rumah sakit. Saat itu beliau sudah keluar dari rumah sakit dan lagi cek kesehatan.

Anda menikah dengan Eka Kurniawan yang juga penulis. Kalau boleh diceritakan, bagaimana kehidupan Anda dan suami?

Sebenarnya kehidupan saya dengan Eka biasa-biasa saja. Sangat tidak puitis seperti yang orang-orang bayangkan, he-he-he. Saya dan Eka bertemu di acara sastra di Taman Ismail Marzuki. Saat itu yang mengenalkan kami itu Pak Maman Mahayana. Ya sudah, berkenalan karena sesama penulis. Enggak langsung dekat juga. Paling bertemu kalau ada acara sastra saja. Dan kemudian dekat. Kebetulan kami sama-sama enggak punya pacar, ya sudah.

Tapi serius, kehidupan rumah tangga kami biasa saja, tidak berbunga-bunga. Kami tidak pernah saling meninggalkan catatan cinta di mana-mana, ha-ha-ha. Justru yang dibahas itu seperti itu, token listrik sudah diisi belum atau jangan lupa bayar cicilan, ha-ha-ha.

Jadi dia punya bahan bacaan yang agak berbeda dengan saya, tapi saya juga boleh baca. Begitu pun sebaliknya. Cuma kadang-kadang, begitu saya sudah beli satu buku, lalu paket bukunya sampai di rumah, begitu Eka tahu, ternyata dia sudah punya buku itu. Jadi kami tidak saling konfirmasi, ha-ha-ha.

Sebagai sesama penulis, apakah Anda saling mendukung dalam berkarya?

Saya dan Eka saling memberikan ruang untuk berkarya masing-masing. Saya tidak mengganggu dia dengan karya terbarunya, begitu sebaliknya. Justru itu bentuk saling dukung kami. Karena itu tadi, kami punya selera baca yang berbeda. Kalau, misalnya, saling baca tulisan masing-masing sih bisa, tapi kalau sudah dicetak dan ditaruh di meja. Tapi kami tidak pernah saling utak-atik tulisan yang masih dalam bentuk draf di laptop masing-masing. Karena buat saya, itu ruang kerja kami masing-masing. Karena kami tahu rasanya kalau karya yang belum jadi lalu direcokin.

Menurut Anda, bagaimana selera pasar saat ini untuk cerita novel? Apakah ada pergeseran atau bagaimana?

Menurut saya, yang signifikan itu adalah teknologi. Sekarang banyak platform penulisan yang bebas. Bagusnya kita tahu banyak orang yang berbakat jadi penulis. Tapi, buruknya, tidak semua platform memberikan editor. Saya kebetulan tipe penulis konservatif yang percaya editor punya peran penting dalam sebuah karya tulis. Karena mereka tahu standar tulisan bagus itu seperti apa, minimal di tingkat penerbit itu sendiri.

Terlebih ada platform yang sudah jadi industri yang mengharuskan penulis menyetok tulisan dalam waktu tertentu. Sama seperti di industri televisi tadi. Pasti beda kok karya yang ditulis dengan waktu yang cukup dibanding tergesa-gesa.

Bagaimana bibit penulis muda Tanah Air?

Luar biasanya banyak. Saya ingat dulu ketika ingin memulai jadi penulis, saya bilang ke papa saya malah diketawain. Kalau sekarang, semua hal butuh penulis. Untuk konten video pun butuh penulis caption, yang bahkan ada bayarannya. Jadi penulis itu dibutuhkan untuk banyak bidang sekarang. Tantangannya, persaingan sangat berat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Padahal sejak dulu standar kualitas dan kuantitas tidak pernah sejajar. Jadi tinggal kita pilih mana. Kalau ingin naikkan kemampuan, ya harus mau belajar lebih lagi, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan sebagainya.

Apa saja hobi Anda?

Dulu hobi saya menulis, tapi sekarang sepertinya sudah enggak lagi karena saya sudah masuk ke dunia film. Terakhir-terakhir ini saya memaksa diri untuk lebih sehat, jadi saya ikutan lari. Cita-citanya ikut maraton, tapi paling jauh ikut yang 10 kilometer. Padahal saya ikut sudah dua-tiga tahun terakhir. Jadi ini memang untuk cari kegiatan selain menulis. Menulis itu kegiatan yang kurang sehat secara fisik karena kebanyakan duduk. Karena itu, saya ajak beberapa teman yang mau lari. Bahkan sempat sampai ke Bali untuk ikut lari sekalian jalan-jalan.

Berapa jumlah koleksi buku Anda dan suami? Pasti banyak sekali karena sesama penulis.

Kalau jumlah, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kami di rumah punya ruangan sendiri untuk buku. Sebenarnya bukan khusus untuk dijadikan perpustakaan, tapi sekarang bisa dibilang jadi perpustakaan karena sudah penuh diisi rak-rak buku. Tapi yang jelas, selain di kamar khusus tadi, ada buku-buku di sudut-sudut rumah yang dibiarkan tergeletak begitu saja.

Tapi Eka lebih rajin daripada saya. Eka sering menyeleksi buku, misalnya buku yang jarang ia baca, untuk dikasih orang. Bahkan, saat masa pandemi lalu, Eka bersihkan dan masukkan satu per satu ke dalam plastik yang ada penutupnya.

Apakah ada hobi Anda yang lain?

Dari riset lagi untuk film Gadis Kretek, saya malah menemukan hobi baru. Awalnya saya cuma buat referensi kumpulkan kretek dari beragam tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena di sana sebenarnya banyak sekali produk rokok yang dijual, tapi tidak sampai di Jakarta.

Saya kagum dengan desain, nama, dan bentuknya. Kok, bisa bikin semenarik itu. Akhirnya saya jadi kolektor dan sudah penuh satu lemari. Kemarin, saat saya pergi ke Museum Kretek di Kudus, saya dapat ilmu bahwa untuk dikoleksi itu, isi rokoknya harus dikeluarkan karena sifatnya yang korosif. Jadi takutnya warna bungkusnya bisa berubah. Sementara itu, yang saya punya isinya masih lengkap di dalam bungkus, he-he-he.

Jadi, kata pihak museum, rokok lama itu bisa mempengaruhi kertas bungkusnya. Belum lagi warna sampulnya bisa rusak juga. Jadi sebaiknya isi rokok diganti kayu atau stirofoam.

Berapa jumlah koleksi rokok lawas Anda?

Untuk jumlah, mungkin ada sekitar 200-an. Sepertinya saya butuh lemari baru untuk menyimpan koleksi kretek saya. Yang lucu, saya sempat serius ingin jadi kolektor hingga mencari di toko barang antik dan dapat beberapa rokok yang pabriknya sudah tutup.

Apakah koleksi yang paling unik menurut Anda?

Saya punya rokok yang unik, namanya rokok Reco Pentung yang sudah tidak diproduksi. Saat itu di depan pabriknya ada patung Reco Pentung yang berdiri di pintu gerbang pabrik di kawasan Tulungagung. Namun, setelah beberapa waktu, patung itu sudah dipindah ke Yogyakarta.