Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Dampak krisis iklim sudah semakin nyata dan merusak.

Kegagalan mitigasi krisis iklim menjadi salah satu risiko tertinggi dunia ke depan.

Kebijakan pemerintahan Joko Widodo tak sejalan dengan komitmen aksi iklimnya.

Tata Mustasya

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Senior Campaign Strategist di Greenpeace International dan anggota Board Trend Asia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

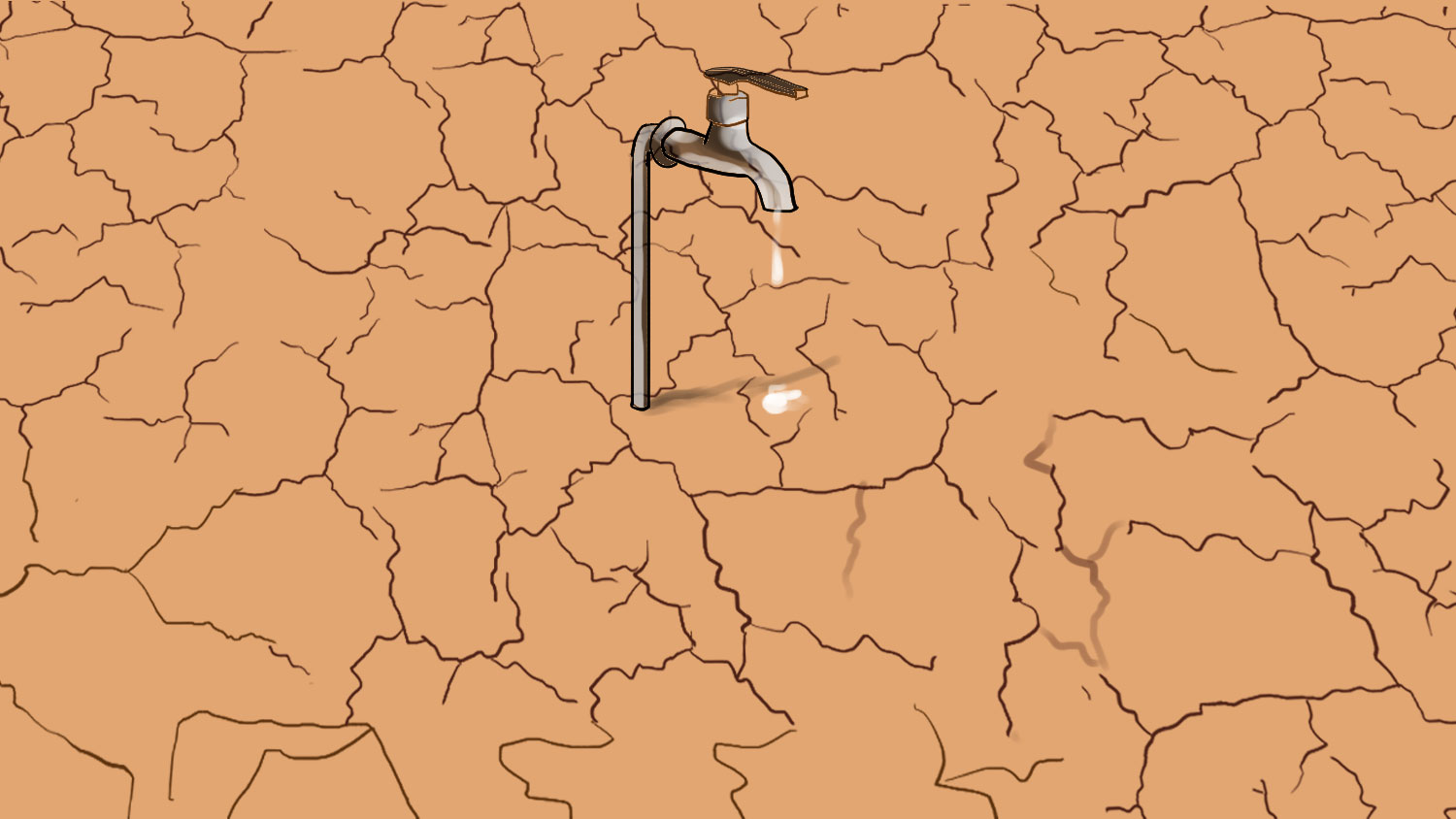

Krisis iklim semakin nyata dan berdampak masif. Dalam beberapa tahun terakhir, kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh perubahan iklim terjadi secara global, seperti bencana hidrometeorologi dalam bentuk kekeringan, banjir besar, dan kebakaran hutan; kenaikan permukaan air laut; dan udara luar ruang yang semakin panas. Masalah ini menjadi penting di tengah Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim ke-28 (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 30 November-12 Desember 2023.

Laporan World Economic Forum (2023) mengenai survei persepsi risiko global menempatkan risiko yang berkaitan dengan iklim dan lingkungan sebagai empat risiko tertinggi dunia dalam 10 tahun ke depan, yaitu kegagalan mitigasi krisis iklim sebagai risiko tertinggi, bencana alam dan cuaca ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati dan runtuhnya ekosistem, serta krisis sumber daya. Risiko global lainnya seperti persoalan migrasi paksa dalam skala besar, melemahnya kohesi sosial dan polarisasi sosial, meluasnya kejahatan siber, serta konfrontasi geoekonomi, yang semuanya berada di bawah risiko yang berkaitan dengan iklim dan lingkungan.

Hal ini menggambarkan kesadaran sekaligus kecemasan global yang diwakili para pemangku kepentingan. Krisis iklim saat ini bukan lagi persoalan lingkungan saja, tapi juga telah melahirkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Karena itulah, dalam tiga tahun terakhir, begitu banyak komitmen yang disampaikan pemimpin negara dan korporasi, dua lembaga yang paling bertanggung jawab untuk aksi iklim. Dalam konteks inilah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa kali menyampaikan ihwal pentingnya Indonesia melakukan aksi iklim, termasuk pada saat mengaitkan kenaikan harga beras beberapa waktu lalu dengan kekeringan akibat krisis iklim.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan begitu besarnya kesenjangan antara komitmen dan aksi konkret. Secara global, The Economist edisi 25 November 2023 memberikan ilustrasi visual yang terang mengenai hal tersebut: nilai B+ untuk membuat komitmen dan nilai D- dalam menjalankan komitmen. Hal yang sama terjadi pada aksi iklim Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menuju COP 28 ketika banyak komitmen disampaikan, tapi kebijakan yang ditempuh tak memadai dan kerap kontradiktif.

Kontradiksi pertama adalah lemahnya aksi konkret untuk melakukan transisi energi dalam usaha mitigasi krisis iklim. Sektor energi merupakan salah satu penghasil emisi terbesar dan diperkirakan akan menjadi penghasil 60 persen emisi karbon Indonesia pada 2030. Kunci untuk melakukan dekarbonisasi Indonesia adalah mempercepat transisi energi, terutama di sektor kelistrikan dan transportasi.

Faktanya, Indonesia masih melakukan langkah kontradiktif dalam tiga hal. Pertama, di saat seharusnya mengurangi kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara secara bertahap menuju phase out pada 2040, Indonesia malah terus menambah kapasitas PLTU batu bara baru dengan 40 persen peningkatan kapasitas selama 2017-2020. Pada saat yang sama, Indonesia masih akan terus menambah kapasitas PLTU batu bara sebesar 13,8 gigawatt dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Indonesia juga masih bakal mengizinkan penambahan PLTU batu bara yang dimiliki oleh industri dalam kapasitas besar, terutama untuk keperluan penghiliran komoditas mineral.

Dengan masih berlanjutnya ekspansi PLTU batu bara, Indonesia masih akan terus terperangkap dalam kelebihan kapasitas listrik dari sumber yang kotor dalam 30 tahun ke depan. Tidak mengherankan rencana pensiun dini PLTU dalam rencana kebijakan dan investasi Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) bersifat basa-basi dengan hanya berencana mempensiunkan dini 1,7 gigawatt PLTU batu bara. Hal ini tidak sejalan dengan kebutuhan pensiun dini PLTU dalam jumlah berarti, yang merupakan kunci untuk memberikan ruang bagi pengembangan energi terbarukan.

Tidak mengherankan masalah kedua adalah sangat lambatnya pengembangan energi terbarukan sehingga tertinggal dibanding negara-negara Asia Tenggara lain, seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Alih-alih mendukung, pemerintah melalui PLN malah menghambat penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap on-grid oleh masyarakat dengan beragam aturan. Padahal pasar PLTS atap sudah terbangun, yang ditandai dengan berkembangnya ekosistem bisnis dan tersedianya mekanisme pembiayaan dari perbankan.

Pemerintah telah mendorong solusi palsu yang tidak hanya akan gagal mengurangi emisi, tapi juga bakal menunda transisi energi. Beberapa solusi palsu tersebut di antaranya co-firing PLTU batu bara dan penggunaan gas yang bakal menggagalkan percepatan dekarbonisasi Indonesia di sektor energi.

Hal kedua yang menunjukkan lemahnya komitmen iklim Indonesia menuju COP28 adalah cara membangun ekonomi Indonesia yang semakin diarahkan untuk berlomba ke dasar (racing to the bottom), termasuk dengan melonggarkan komitmen iklim. Hal ini terlihat dari terus naiknya kuota produksi batu bara di hulu dengan mencapai rekor produksi tertinggi setiap tahun dan ekspansi PLTU batu bara dengan alasan penghiliran komoditas mineral. Ide untuk memberikan label hijau ke dalam taksonomi hijau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi pembiayaan PLTU batu bara yang digunakan untuk industri baterai kendaraan listrik, lagi-lagi, memperkuat langkah kontradiktif pemerintah dalam aksi iklim.

Yang terakhir, Indonesia belum melakukan reformasi fiskal sebagai syarat wajib untuk aksi iklim yang efektif. Konsistensi dalam memberikan insentif bagi sektor bersih dan disinsentif bagi sektor pencemar masih sangat minim. Pajak karbon yang direncanakan akan diterapkan pada PLTU batu bara, misalnya, terus ditunda tanpa alasan yang jelas, sementara pemerintah membebaskan royalti batu bara alias memberikan insentif royalti hingga nol persen jika pengusaha melakukan penghiliran.

Lemahnya komitmen iklim ini sebetulnya sejalan dengan muramnya pemenuhan komitmen di level global, terutama dari negara-negara maju. Komitmen pembiayaan untuk transisi energi di Indonesia melalui JETP, contohnya, menunjukkan banyak ketidakjelasan. Begitu juga dengan pemenuhan komitmen pendanaan untuk kerusakan dan kerugian akibat krisis iklim. Negara-negara maju penganjur aksi iklim, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, juga terus melakukan ekspansi produksi bahan bakar fosil. Sementara itu, kita melihat COP28 juga dikuasai oleh kepentingan korporasi energi fosil sehingga sulit melahirkan kesepakatan yang betul-betul bisa memperkuat aksi iklim secara global.

Bagi Indonesia, persamuhan COP28 tetap memiliki arti penting untuk mengukur kemajuan aksi iklim Indonesia sebagai bagian dari global stocktake Perjanjian Paris. Namun kemajuan aksi iklim Indonesia secara konkret akan ditentukan oleh perubahan haluan kebijakan pemerintah. Salah satu yang terpenting adalah menghentikan ekspansi PLTU batu bara, baik on-grid maupun off-grid, dan beragam solusi palsu dengan berfokus mempercepat pengembangan energi terbarukan. Karena itu, Indonesia memerlukan reformasi fiskal yang memajaki sektor pencemar dan pada akhirnya mampu menggeser sumber daya ke sektor bersih, seperti energi terbarukan.

Pajak karbon untuk PLTU batu bara harus segera diterapkan untuk kemudian dinaikkan tarifnya dan diperluas ke sektor pencemar lain. Pemerintah juga harus mengenakan pajak produksi yang signifikan untuk produksi batu bara yang sangat merusak meskipun memberi keuntungan luar biasa. Dalam konteks global, Indonesia harus menginisiasi gerakan negara-negara Selatan (Global South) untuk menuntut tanggung jawab negara maju dalam pembiayaan serta transfer teknologi guna mengatasi kerusakan dan kerugian, adaptasi, serta mitigasi krisis iklim.

Aksi iklim yang kuat bergantung pada kebijakan pemerintah (government driven), termasuk untuk menggalang dukungan publik dan pendanaan dari sektor swasta. Untuk transisi energi, kita memerlukan—meminjam istilah dari ekonom Mariana Mazzucato—the entrepreneurial state, yaitu negara yang mampu melakukan berbagai terobosan untuk mendorong kemajuan. Tentu saja hal ini memerlukan kebijakan besar di level presiden.

Pertanyaannya, apakah layak kita berharap pada pemerintahan Jokowi untuk melakukan aksi iklim yang konkret? Dengan kontradiksi kebijakan yang ditempuh pemerintahannya selama sembilan tahun terakhir, saya rasa tidak. COP28 akan menjadi COP terakhir pemerintahan Jokowi dan hanya berlalu begitu saja (business as usual). Kita memerlukan perubahan pada dekade kritis ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia sekaligus menjadi salah satu pemimpin aksi iklim global.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebut lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: pendapat@tempo.co.id disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo