Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

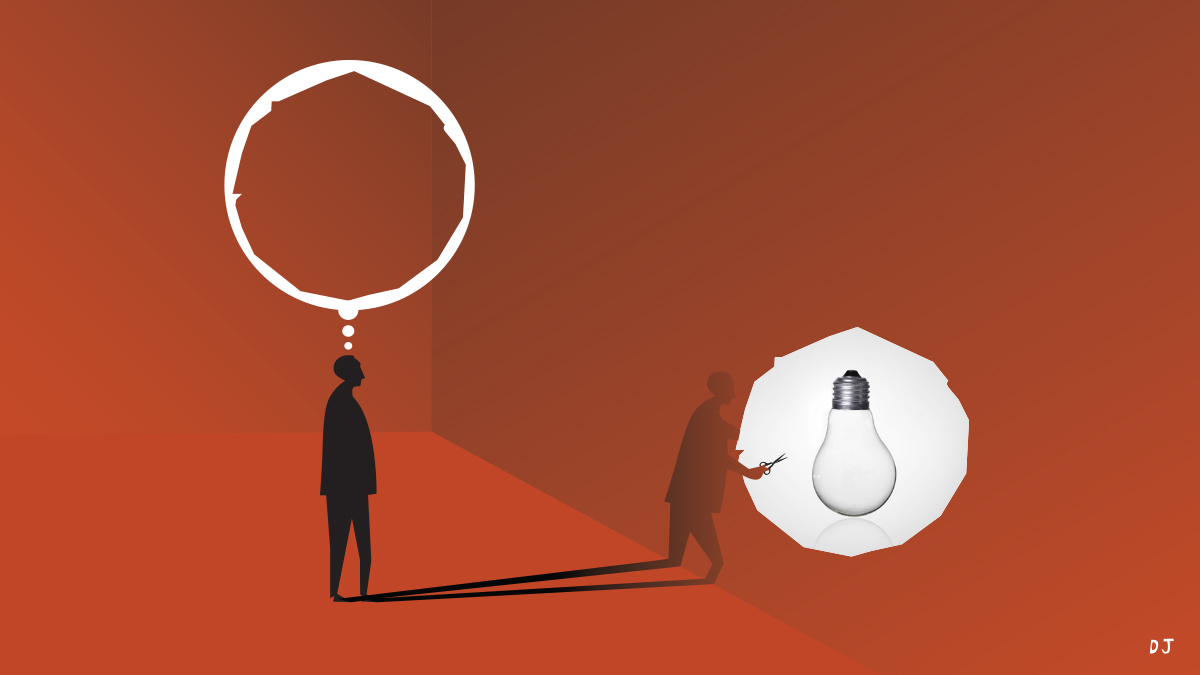

Komparasi keriuhan suara yang keluar dari pengeras suara rumah ibadah dengan gonggongan anjing menjadi polemik.

Media sosial juga riuh oleh perdebatan mengenai lema anjay.

Kampanye untuk menghentikan penggunaan lema anjay tidak akan efektif dan muspra.

SELAIN riuh tentang komparasi keriuhan suara yang keluar dari pengeras suara rumah ibadah dengan gonggongan anjing yang membuat jagat media sosial kita gaduh, jika ingatan kita segar, beberapa waktu lalu media sosial juga riuh oleh perdebatan mengenai lema anjay. Anjing dan anjay tiba-tiba menjadi populer belakangan ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lepas menyimak mujadalah-mujadalah itu, segera saya teringat potongan sajak Joko Pinurbo berjudul “M”, dalam kumpulan Di Bawah Kibaran Sarung (2001): Dan kata guru bahasamu, di dalam kata asem ada asu//yang telah ditangkal tangan yang kalem//Itulah sebabnya, mengapa simbah-simbahmu//diberi nama indah: Waginem, Poniyem, atau Sarikem.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jokpin sedang mendemonstrasikan bahasa yang lucu dengan logika yang jenaka. Dalam sajak itu, ia mendedahkan bahwa makian asu direkayasa kemudian menjelma sedemikian rupa sehingga bermetamorfosis menjadi asem. Ini bisa kita pahami dengan saksama bahwa asem adalah bentuk lunak makian asu yang telah dimodifikasi dengan nuansa yang kalem.

Kita sering menjumpai orang Jawa mengekspresikan kekecewaan, kekesalan, dan bahkan ketakjuban dengan makian kalem berupa lema asem. Meski lema asem dalam bahasa Jawa memiliki makna tersendiri, dalam konteks makian benar nian ia adalah pelesetan—dalam bahasa Jokpin penangkalan—lema asu. Pun demikian, lema asu acap kita dengar untuk mengekspresikan aneka ragam nuansa: jengkel, marah, kecewa, takjub, dan bahagia. Tentu saja kita tidak bisa menilai nuansa itu tanpa menyangkut-kaitkan lema tersebut dengan konteks dan aspek pragmatiknya.

Terlepas dari itu, tentu saja yang menjadi aspek penting adalah intonasi kalimat. Di sanalah sesungguhnya lema-lema itu bekerja dan menjadi “bermakna”. Ia tidak melesat begitu saja secara mandiri, tapi ada konteks, nuansa, aspek pragmatik, dan intonasi yang menyertai. Jalinan kesemuanya kemudian melahirkan sebuah sinyal makna yang bisa kita tangkap dan terima.

Bagaimana dengan kata anjay? Sudah tentu penjelasannya kurang-lebih serupa. Lema anjing dengan sekian pelesetannya (anjeng, anjay, anjir, anjrit, dan anjas) sepanggang seperloyangan dengan lema asu dan asem. Tidak ada bedanya. Ia tidak bisa dilepaskan dari sekian aspek yang meliputinya. Bahkan, untuk lema anjrit, Koran Tempo dalam editorial bertajuk “Para Pelawak di Musim Pagebluk” (4 Agustus 2020) menulis: “Kami mengusulkan lembaga baru itu diberi nama Asosiasi Nasional Jaringan Indonesia Anti-Covid. Disingkat Anjrit-Covid”.

Sejatinya, syarah Komisi Perlindungan Anak beberapa waktu yang lampau mengenai polemik penggunaan kata anjay sebetulnya sudah cukup baik. Ia mengulas panjang kali lebar macam-macam dimensi penggunaan lema anjing dan anjay. Namun yang menjadi persoalan adalah cara menarik natijahnya yang kelewat aneh dan tampak diambil dengan argumentasi serta penalaran yang kedodoran. Bagaimana bisa lema anjay dilarang dengan pertimbangan jika konteks yang meliputi lema itu adalah untuk merendahkan martabat seseorang? Bukankah ini juga berlaku untuk kata apa saja? Artinya, kata-kata yang makna asalnya adalah positif akan berubah menjadi negatif jika digunakan untuk merendahkan martabat orang.

Jauh sebelum lema anjay beredar, kita menemukan lema serupa seperti bajingan, yang dilunakkan menjadi bajilak, bajinguk, bajindul, hajinguk, dan bajigur. Bajingan adalah lema yang setidaknya memiliki dua arti. Pertama, sebagai sebuah nama untuk kudapan yang beredar lama di Yogyakarta. Kedua, sebagai nama untuk menyebut sopir atau pengendali gerobak sapi (cikar). Ada pula, sebagaimana dinukil oleh Goenawan Mohamad dalam kolomnya di majalah Tempo (25 Februari 1984) dari seorang kawannya, yang menganggap bajingan berasal dari bahasa Turki bazingun yang berarti pedagang. Lema itu bermetamorfosis sehingga memiliki arti konotasi jelek: “pedagang yang licik atau pencari laba yang culas”.

Dalam konteks ini, baik lema asu yang menjadi asem maupun anjing yang menjadi anjay, anjrit, dan anjir semukabalah dengan kasus yang terjadi pada lema bajingan, bajilak, bajinguk, bajindul, hajinguk, dan bajigur. Jika lema anjay dilarang, lema-lema di atas semestinya juga harus dilarang. Sebab, lema-lema tersebut memiliki dimensi yang sama belaka dengan lema anjay. Betapa repotnya kita.

Maka, menurut hemat saya, kampanye untuk menghentikan penggunaan lema anjay tidak akan efektif dan muspra. Apalagi jika pendekatan yang dipilih adalah pendekatan birokrasi bahasa. Sebab, bahasa berbiak di masyarakat. Ia bertarung dan bergulat, saling tumpang dan saling tindih untuk kemudian bisa bertahan dan digunakan.

Sudah bukan zamannya lagi larang-melarang. Kecuali diam-diam kita merindukan hidup di zaman yang penuh dengan aturan bercorak larangan, untuk tidak menyebut pembungkaman. Lalu dengan absurd kita bersama-sama merapalkan mantra piye kabare, enak zamanku to?

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo