Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JOKO Widodo bukan Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan 2018-2022 yang masuk penjara karena membocorkan rahasia negara. Tapi, dalam satu hal, keduanya mungkin punya kemiripan: sama-sama pemimpin populis yang berupaya terus menjaga popularitas dan pengaruh di akhir-akhir masa kekuasaan, bahkan mungkin setelahnya.

Tehreek-e-Insaf, partai Imran Khan, memenangi pemilihan umum Pakistan pada Februari 2024, saat Imran diterungku. Kekuasaan Jokowi baru akan berakhir pada 20 Oktober nanti dan ia tidak masuk bui. Tapi praktik cawe-cawe—juga turne dan tebar pesona kepada publik—yang dijalankannya meyakinkan banyak orang: ia tidak ingin kehilangan cengkeraman di pemerintahan baru nanti.

Beberapa bulan menjelang lengser, dia melakukan banyak hal yang tak seharusnya ia lakukan sebagai presiden yang segera pensiun. Ia, misalnya, mencopot menteri yang tidak mendukung koalisi pemilu yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, anaknya. Ia menciptakan pos baru dalam kabinet: Badan Gizi Nasional dan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ia cawe-cawe dalam penetapan calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal yang pertama, Jokowi ingin memberi kesan bahwa ia “mengamankan” pemerintahan baru: politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kabinet ia copot. PDIP adalah satu-satunya partai yang belum bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju plus, setelah Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera yang juga tak mendukung Prabowo ikut merapat. Penggantian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dari PDIP dengan politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas, misalnya, dilakukan agar pengesahan hukum sejumlah kementerian tak terhadang menteri yang tidak sehaluan.

Pembentukan lembaga baru di kabinet boleh jadi juga dilakukan untuk tujuan serupa: memuluskan jalan presiden terpilih. Sepintas mulia, Jokowi sesungguhnya sedang mendikte Prabowo. Dalam posisinya sebagai menteri Jokowi, sulit dibayangkan Prabowo punya suara dalam penentuan penggantian anggota kabinet. Seusai pelantikan 20 Oktober nanti, bisa kita bayangkan betapa kikuk Prabowo bersikap terhadap pos dan pejabat baru yang telah ditetapkan Jokowi.

Cawe-cawe kian merepotkan dalam perkara pemilihan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029. Jokowi memulai proses pemilihan di KPK pada Mei lalu dengan membentuk panitia seleksi yang didominasi orang-orang yang dikenal dekat dengan Istana. Melewati proses pendaftaran sampai seleksi tuntas pada akhir September lalu, Jokowi menerima sepuluh kandidat dari panitia seleksi yang selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Calon-calon akan ikut tes uji kelayakan dan kepatutan untuk kemudian dipilih lima komisioner.

Sejatinya kewenangan memilih pimpinan baru KPK menjadi hak Prabowo Subianto. Alasan Istana soal singkatnya waktu bagi presiden terpilih sehingga mesti diambil Jokowi sangat mengada-ada dan berpotensi melanggar aturan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 telah mengubah norma masa jabatan komisioner KPK dari empat menjadi lima tahun, sehingga masa tugas komisioner yang sekarang baru akan habis pada Desember mendatang. Dengan waktu tiga bulan, sebetulnya masih cukup bagi Prabowo untuk melakukan seleksi.

Upaya Jokowi memaksakan percepatan pemilihan pimpinan KPK patut dicurigai sebagai upaya pengamanan diri dan keluarga saat ia tidak menjadi presiden lagi. Melewati dua periode pemerintahan dengan beragam dugaan penyimpangan, Jokowi cemas terhadap KPK yang tidak bisa ia kontrol.

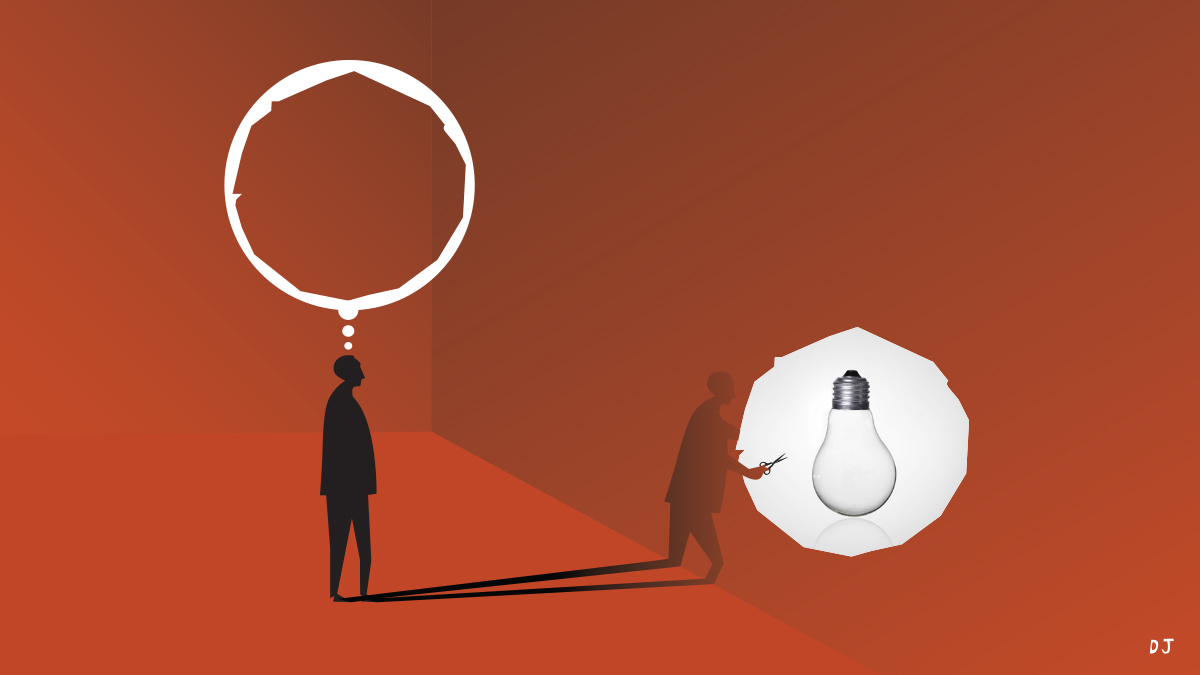

Sebagai pemimpin lame duck—istilah dalam khazanah ilmu politik untuk presiden yang kekuasaannya segera berakhir—Jokowi seharusnya tidak mengambil kebijakan strategis. Fatsun ini selayaknya dijalankan agar presiden baru leluasa mengatur pemerintahannya tanpa tersandera oleh keputusan menit-menit terakhir presiden lama.

Penghormatan Jokowi kepada presiden terpilih harus ditunjukkan jika tak ingin dicap sebagai pengidap post-power syndrome.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Sindrom Takut Pensiun"