Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SEABAD silam, Adolf Hitler membuat sejarahnya sendiri di Jerman. Ia meraih kekuasaan secara demokratis pada 30 Januari 1933 dengan terpilih sebagai Kanselir Jerman secara sah dan konstitusional. “Hitler menjadi kepala negara paling populer di dunia,” kata Ian Kershaw (2009).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Namun, empat pekan kemudian, 27 Februari 1933 menjadi hari terakhir demokrasi Jerman yang ditandai oleh musnahnya gedung parlemen Reichstag. Kebakaran yang disaksikan Hitler dengan perasaan senang itu menandai awal rezim Nazi dengan manajemen teror yang spektakuler. Hitler mengeksploitasi situasi krisis dan ketakutan rakyat untuk membungkam kebebasan sipil, menghancurkan oposisi politik, dan membunuh institusi-institusi demokrasi. Kemenangan Nazisme adalah kematian demokrasi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

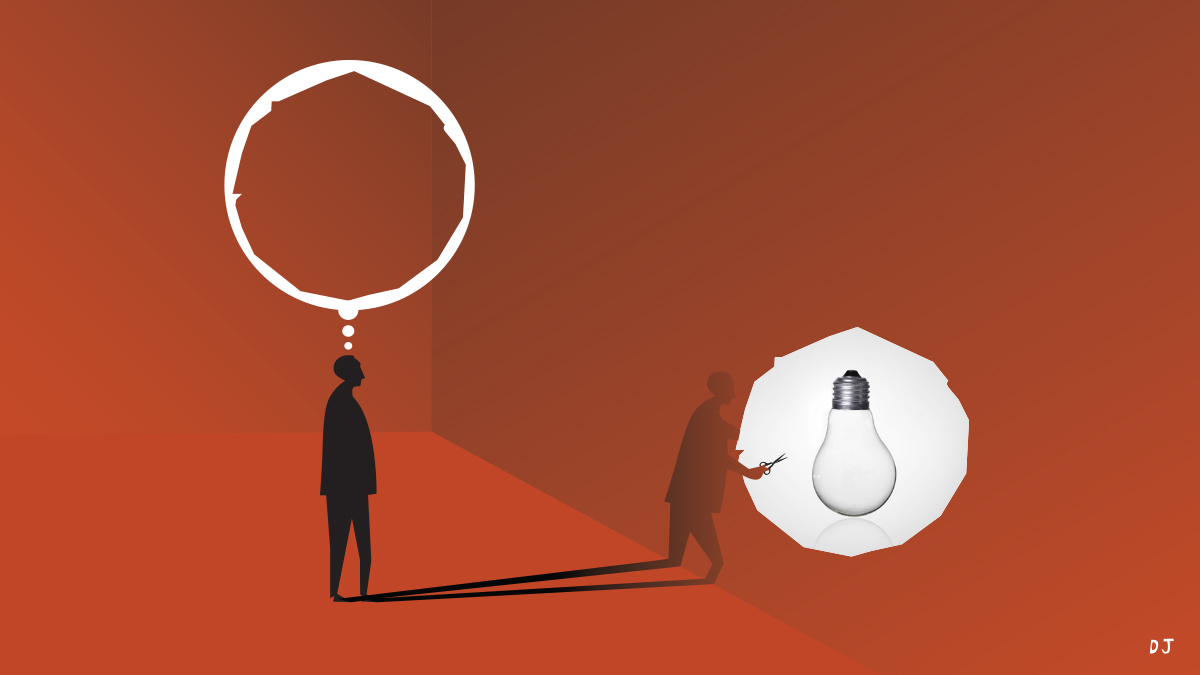

Demokrasi mati dengan cepat di tangan Hitler yang meraih kekuasaan melalui instrumen demokrasi. Tapi “Hitler Jerman” tidak sendirian. Seabad kemudian, ada penerusnya di Indonesia, yakni penguasa yang membunuh demokrasi memakai cara yang demokratis. Penguasa itu layak dinamakan “Hitler Jawa”. Dia meraih kekuasaan melalui demokrasi, lalu membunuh demokrasi, tidak dengan gaya Hitler Jerman yang cepat dan keras, tapi secara gradual dan halus.

Dengan kepemimpinan populisme otoritarian yang menyihir mayoritas rakyat, Hitler Jawa mengendalikan kekuatan checks and balances, mengintervensi lembaga penegak hukum, mempersempit kebebasan sipil, menekan pesaing politik, menguasai kaum intelektual, dan melemahkan institusi-institusi demokrasi. Ia bahkan beraliansi jahat membunuh demokrasi bukan hanya dengan the indispensable partners sebagai eksekutor politik yang kotor, melainkan juga dengan the willing allies sebagai basis sosial-politik pendukung otoritarianisme yang banal.

Seperti halnya Hitler Jerman yang bersekutu dengan the willing allies melalui dukungan rakyat Jerman terhadap rezim Nazi yang otoriter, Hitler Jawa memakai the willing allies melalui dukungan rakyat luas yang toleran terhadap perilaku elite otoriter yang merusak dan membunuh demokrasi. Hitler Jawa yang otoriter memperoleh basis legitimasi politik yang kuat dalam bentuk toleransi masyarakat yang luas terhadap banalitas otoritarianisme. Temuan riset Saiful Mujani dan R. William Liddle tentang “kombinasi perilaku elite politik yang tak demokratis dan toleransi publik terhadap otoritarianisme” (2024) makin menguatkan praktik otoritarianisme yang banal di Indonesia. Kemenangan banalitas otoritarianisme menandai tragedi kematian demokrasi.

Demokrasi memang dibunuh dengan sengaja oleh mereka yang dikategorikan oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt secara tepat sebagai democracy’s assassins (2018). “Para pembunuh demokrasi,” ucap dua penulis How Democracies Die itu, “menggunakan institusi-institusi demokrasi untuk membunuh demokrasi secara gradual, halus, dan bahkan legal.”

Inilah yang sebenarnya dipraktikkan secara sempurna oleh dua Hitler yang populer itu. Keduanya layak dikenang dalam memori sejarah intelektual sebagai pembunuh demokrasi di republik modern.

Sejarah juga merekam dengan akurat peran dua Hitler dalam merusak konstitusi secara brutal. Hitler memanfaatkan kebakaran gedung parlemen Reichstag itu sebagai titik sejarah yang menentukan untuk merusak konstitusi Republik Weimar yang liberal dan demokratis. “Hari ini, Senin, 27 Februari 1933. Kita dapat mengatakan bahwa ini adalah malam terakhir Republik Weimar,” kata Benjamin C. Hett dalam The Death of Democracy: Hitler’s Rise to Power and the Downfall of the Weimar Republic (2018).

Kejatuhan Republik Weimar disertai dengan keputusan dekret pada esoknya untuk menangguhkan hak-hak dasar semua warga negara Jerman. Polisi berhak menahan mereka sebagai bagian dari tindakan pencegahan. Bahkan Hitler memberlakukan situasi darurat sebagai rezim teror Nazisme selama 12 tahun (1933-1945). Memerintah dengan politik darurat memberi pelajaran bahwa konstitusi Weimar yang demokratis pun sebenarnya tak berdaya sama sekali untuk mencegah perilaku Hitler yang merusak konstitusi demi ideologi Nazisme dan fasisme.

Dalam The Rise of Illiberal Democracy (1997), Fareed Zakaria mengekspresikan kegelisahan intelektualnya: “Apa yang dapat dirujuk sebagai Sindrom Weimar—yang berasal dari nama konstitusi Jerman yang didesain dengan indah pada masa di antara dua perang dunia, yang gagal mencegah fasisme—telah membuat masyarakat melihat konstitusi tak lebih sebagai rangkaian kata-kata yang tidak dapat menghasilkan banyak perubahan.”

Seabad kemudian, seiring dengan kemunculan Hitler Jawa, “Sindrom Weimar” juga terjadi pada konstitusi Indonesia, yang hanya tinggal sehelai kertas dengan rangkaian kata-kata indah tapi sebenarnya gagal dalam mencegah perilaku Hitler Jawa yang otoriter. Alih-alih tunduk pada konstitusi, Hitler Jawa mengubah konstitusi demi kepentingan politiknya dengan cara yang secara teknis tampak legal tapi sebenarnya bentuk eksploitasi konstitusional secara brutal.

Profesor Mark Tushnet di Harvard Law School menyebut praktik itu sebagai constitutional hardball (2004). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuktikan terjadinya eksploitasi konstitusional secara kasar untuk melegalisasi kejahatan nepotisme. Praktik ini merefleksikan permainan kasar konstitusional. “Betapapun brilian desainnya, konstitusi apa pun dapat digunakan untuk merusak demokrasi dengan cara yang secara teknis legal. Justru itulah yang memang membuat praktik kasar konstitusional sangat berbahaya,” kata profesor Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, dalam Tyranny of the Minority (2023).

Warisan terburuk Hitler Jerman dan Hitler Jawa layak dikenang dalam memori kolektif sebagai “dua guru kejahatan” (two teachers of evil) dalam pembunuhan demokrasi dan perusakan konstitusi. Keduanya mewariskan pengalaman konkret bahwa, dalam politik, apa pun ternyata dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara demi berhala kekuasaan (the idolatry of power). Itulah jalan realisme politik yang diikuti oleh banyak pengikut Hitler.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo